さて、これまでの授業で、書写の授業のイメージができあがりつつありますか? 残った二時間で、書写の学習内容について考えてみることにします。その際、前の時間にお話しした、「汎用性・合理性・容易な理解とポイント」という点を適宜取り入れながら、進めていくことにしたいと思います

まず汎用性のある学習内容とはどんなことがあげられるでしょうか? もう一度、書写の学習内容の概要を載せてみたいと思います。

◎書写の学習内容(概略) 1.姿勢 2.持ち方 3.用筆(点画) 4.筆順 5.字形 6.配列・書式 7.評価 (8.速さ) |

これらのうち、姿勢・持ち方などは、文字を書く時には常につきまとう問題です。ですから、この二点については極めて汎用性が高いと言えるでしょう。これらについては、既に簡単におはなししてあります。さらに詳しいことを知りたい方は、筆記具の持ち方と姿勢などを参考にして下さい。

また、用筆・点画などは字種に限定されないものを多く、これも比較的汎用性が高いと言えます。たとえば少し右上がりに書くといったことは、漢字全体に使える要素です。(「楷書の線の合理性」参照)筆順については、一字一字学習していかなければならないと考えがちですが、決してそうではありません。たとえば「口」という字の筆順を学習したとします。この「口」という字を、部分形としてみたとき、小学校で習う1006字の中で、230回も使われていることがわかります。このように、一度筆順を学習すれば他の字にも応用できると考えたとき、筆順の学習の中にも汎用性があることを理解できるわけです。また、『筆順指導の手びき』における「筆順の原則」(テキストp.105)もこの汎用性という点で考えることができるでしょう。

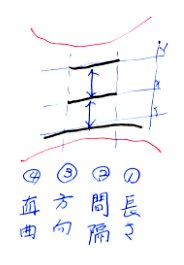

汎用性の有無はこのようにして考えることができます。これらの中で、私たちがこれまでの書写指導で一字一字学習してきたと思われるのは字形です。では、字形には汎用性のある学習内容というのはないのでしょうか。そうではありませんね。前回お話ししたように、横画の長さという要素も文字に限定されず学習できる内容でした。今回と次の授業では、字形学習のポイントについて、汎用性・合理性・容易な理解という点から考えてみることにします。

そして、それ以外の部分の概略として、点画の組み立て方・部分の組み立て方・全体の整え方の三段階に分けて考えることができます。要するに、偏や旁など部分形を組み合わせることによる字形の整え方、その部分ってもしくは単体の漢字の整え方、そしてそれらを総合した文字の概形など全体の整え方という、レベルでわけているわけです。もちろんこれらは、学習の難易度等とは無関係です。

この概略を頭に入れておいて下さい。そしてこの時間では主に、点画の組み立て方を中心に話を進めます。また、次回は部分の組み立て方と全体の整え方について考えることにします。

次の字を、楷書で書いてみて下さい。日常生活の文字の向上ということから、ごく普通に書いてみると良いかも知れませんね。それではどうぞ。

|

|

もっとも簡単なことをあげれば次のようになるでしょう。

それでは、この後、試し書きした字を例にあげながら、みなさんの書いた字をチェックしつつ、説明を続けることにしましょう。

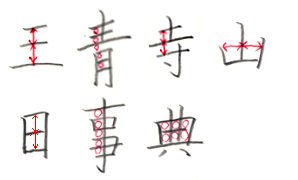

|

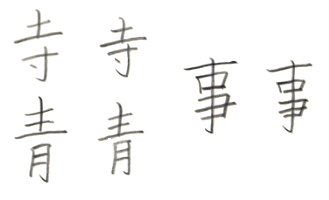

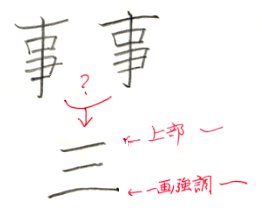

まず「長さ」については、前の時間にお話ししたとおりです。特に横画の長さ基本は、複数の横画の長さを統一する、そして一画のみ長く書いて強調するということでした。今回試し書きしたものの中では、「三・寺・青・事」に複数の横画があり、基本的に長さをそろえ、一画強調するということを応用することができます。

もちろん、それぞれで横画の長さがそれぞれに異なっていても、字形としてバランスよく書けるならこれを行う必要はありません。今回は試しに一度このようなパターンで書いてみてください。

|

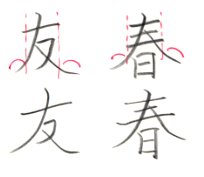

なお、先にあげた例は横画に限定していましたが、これに払いも含めて考えることができると思います。特に、この春という字の例については、なかなかうまく書けないという人もいるようです。横書きの長さと払いの長さとのバランスが、難しいですね。その場合、横画の長さを統一し、払いのみを強調した書き方にすると、比較的整って見えると思います。

それでは、みなさん自身の字とこれらのパターンとを比較してみておいてください。なお、もちろん長さに関するポイントはこれだけではありません。その他のポイントについては、テキスト33ページを参照してください。

|

次は、間隔についてみてみましょう。等間隔に書くということでしたね。「三・青・寺・日・事」などの、横画と横画の間隔、山などの縦画と縦画の間隔、さらにその複合である典の空間の取り方などがそれに当たります。大学生のみなさんでも、案外、人それぞれの癖があるのではないでしょうか。ある程度の差は個性と考えて良いと思いますが、あまりに間隔がされていない場合は、注意してみると良いと思います。

|

この二つの例ともに、閉じる空間は広めに書き、開いている空間は狭い感じで書くということが当てはまりそうです。

なお、間隔に関するポイントもテキストの33ページに載っていますが、ポイントとしては等分にするとしか書かれていません。

|

さあ、みなさん自身が書いた文字は、とりあえず横画の角度において、平行に書かれているでしょうか。確認してみてください。

|

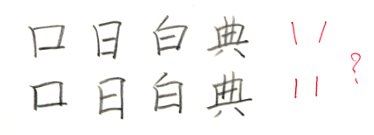

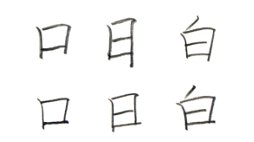

さてこの図はどうでしょう。閉じる形になる左右の横の線を平行に書くべきか、下がすぼまる形に書くべきか、どちらが望ましいのでしょう。これも、扁平なものは下がすぼまる形、縦長のものは平行、というように規則性がありこれも、多くの字に言い当てはめて考えることができそうです。白という字などは、ちょうどその中間に当たるわけですが、下がすぼまる形にする場合が多いようです。なお、なぜこのようにすると整って見えるのかということについては、明らかにされていません。

|

少し汎用性という点から離れて個別の文字についてもふれておきます。山という字は、下がすぼまる形と上がすぼまる形と、みなさんはどちらで書いているでしょうか。たとえば私がこのように二つの例を書いて、どちらが整って感じられるかと聞いてみますと、かなり多くの人が下がすぼまる方が良いと答えます。一方、その人自身がどちらで書いているかと問いかけますと、案外上がすぼまる形で書いていたりします。確認してみてください。

衣という字は、4画目にはねがあります。このはねの方向を確認してみてください。上に跳ね上げるというよりも、右方向にゆっくり抜くというイメージで書いた方が整って見えますね。これも、詳しいことは、インターネット「形状の名称と運動の名称 -「はね」は「はねるか」?-」 「木へんははねず、手へんははねるのはなぜ?」を参照してください。

最後に、母という字の横画については非常に難しいと思います。これも確認しておいてください。

|

さらに、次の問題も小学校での学習内容としては取り上げられることはありませんが、少しふれておきます。私たちは、どうしても複数の横画を正確に平行に書くことは難しいと思います。たとえば、図の書という字などはその典型的な例です。このようにたくさんの横画がある場合、意図的に角度を変えて書き、整えてみせるということもあるのです。これについても、インターネットの「横画を平行に引けるか」のページを参考にしてください。

これ以外の方向に関するポイントは、テキストの35ページを参照してください。

|

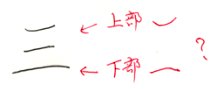

次は、直曲に関するポイントです。このどちらにそるかということについて何か規則性があるでしょうか。三という字について考えれば、上に位置する画と下に位置する画とでそり方が違うというふうに考えることもできそうです。本当でしょうか?

|

この例を見てください。三という字の例では、上に位置する横画は下向きに反っていました。では、事という字の場合、上に位置する画を同様に反らせてみるとどうでしょう? どうも、逆に反らせた方がよいようです。

そりかたに関する規則性としては、上部に位置する画と、一画強調する画との問題として考える方がよいようです。みなさんの字がそのようになっているか確認してみましょう。このことについては、テキストを33ページに書かれています。

|

今日の授業の最後のポイントとして、三という字では扱うことのできなかったが、接し方について、二つのポイントに限定して考えておくことにいたします。

一つ目のポイントとして、図を見てください。みなさん自身が書いた、口・日・白とこの図の上下のパターンを比べてみてください。まず、この上下のパターンで意図的に変えている部分がわかるでしょうか? そうですね。それぞれの字の最後の画、その接し方・閉じ方が異なっています。上のパターンは、縦画に横画が接している、すなわち縦画の方がでています。それに対して、下のパターンは、横画に縦画が接している、すなわち横画がでています。みなさんの書いた口・日・白それぞれの接し方が上のパターンか下のパターンか、どちらになっているが確認しましょう。

さてそれではどちらが望ましいのでしょうか。繰り返しておきますが、いずれも文字として誤りではありません。書写指導上、どちらが望ましいかという問題です。まず、口は下のパターン、すなわち横画がでる方が望ましいです。一方、日と白は、上のパターン、すなわち縦画がでる方が望ましいのです。

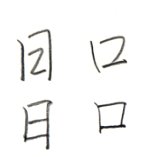

|

その理由は、中学生になって行書を学習するようになるまでは、わからないことなのです。図を見てください。囲いの中に点画が存在する日ですとか白などは、先に書いてある縦画に横画が接するような書き方ができます。それに対して、囲いの中になにもない「口」などの場合は、この図のように書くことになります。案外、これら行書の書き方を意図的に学習していない場合でも、このように書いていることは多いと思われます。小学校における書写指導でも、このように速く書く事を目的とした中学校における書写指導を意識して行われているということも忘れないでおいてください。

|

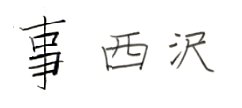

さて、ここで一つ応用問題です。みなさんがすでに書いている事という字はどのようになるでしょうか。また西沢という字はどうなるでしょうか? もうおわかりですね? もしどのような原則でこのようになっているのかわからないという人は、インターネットの「口や日の閉じ方」を参照してください。

またそれ以外の接し方については、テキストの37ページを参照しておくとよいでしょう。

|

その基準はどこにあるのでしょうか。テキストの110ページを見てみてください。常用漢字表の字体についての解説が載っています。これ自体は、明朝体と手書きする場合との差について書かれているのですが、この内容をいわゆる許容としてみることができます。

たとえば今でに出した青という字の月の部分を払うが払わないかという点ですが、2の(4)を見てください。このように、払う払わないは許容として認められます。また、先ほどの青という字、特にその右側の月の部分は接するべきところが接していません。これについても、2の(3)に許容として示されています。その他の内容も目を通しておきましょう。

注意してほしいことは、許容として認められていることから誤りではないことと、指導の段階でどこまで正確に教えるかという点とは必ずしも一致しないかも知れませんので、十分考慮が必要です。

それでは次回は、部分形からなる文字の整え方に関するポイントについて考えてみたいと思います。