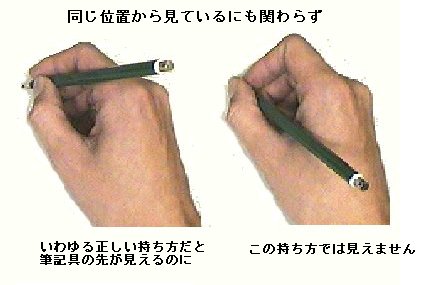

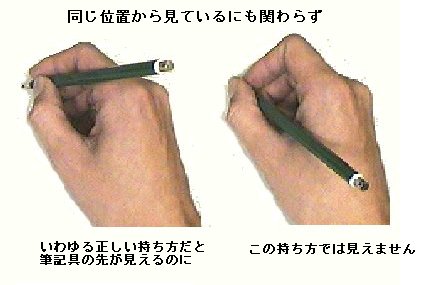

私はこの問題を、筆記具の先が見やすいかどうかに関係していると思います。試しに、正しくない持ち方で筆記具を持ってみて下さい。筆記具の先が見えるでしょうか。もちろん姿勢は正しい状態でです。正しくない持ち方では、筆記具の先が見えないのです。もちろん、筆記具の先が見えない状態、視覚からのフィードバックなしでは、字が書けませんから、人は自然に対応しようとします。その結果としてどんなことが起きてくるでしょうか。

私はこの問題を、筆記具の先が見やすいかどうかに関係していると思います。試しに、正しくない持ち方で筆記具を持ってみて下さい。筆記具の先が見えるでしょうか。もちろん姿勢は正しい状態でです。正しくない持ち方では、筆記具の先が見えないのです。もちろん、筆記具の先が見えない状態、視覚からのフィードバックなしでは、字が書けませんから、人は自然に対応しようとします。その結果としてどんなことが起きてくるでしょうか。

小中学校の先生方より、子どもたちの筆記具の持ち方が悪いという話を頻繁に聞きます。また、机に座って学習している子どもたちの背筋が左に傾いているというのも、良く聞く話です。

小中学校の先生方より、子どもたちの筆記具の持ち方が悪いという話を頻繁に聞きます。また、机に座って学習している子どもたちの背筋が左に傾いているというのも、良く聞く話です。私どものが学生が、この問題について調査を進めています。ちなみに大学生の筆記具の持ち方を調査したところ、50名調査して、いわゆる正しい持ち方をしている大学生は1名もいませんでした。大学生といわず30-40歳代ではすでにいわゆる「正しい持ち方」をしている人が少ないようです。また同じ調査では、背筋が平均すると15度ほど左に傾いているという結果がでています。

一方、背筋が曲がるのは良くないということは誰もが納得してくれるようですが、持ち方についてはなぜ悪いのかという反論も少なくはありません。本稿では、

について考えてみたいと思います。

なぜ「正しい持ち方」は、正しいのでしょう? おそらく、本稿をお読みの方の中でも、「正しい持ち方」をしていない人も少なくないでしょう。それで字が書けないわけではないはずです。どんな持ち方をしても、書ければ問題ない?といってよいでしょうか。

なぜ「正しい持ち方」は、正しいのでしょう? おそらく、本稿をお読みの方の中でも、「正しい持ち方」をしていない人も少なくないでしょう。それで字が書けないわけではないはずです。どんな持ち方をしても、書ければ問題ない?といってよいでしょうか。

私はこの問題を、筆記具の先が見やすいかどうかに関係していると思います。試しに、正しくない持ち方で筆記具を持ってみて下さい。筆記具の先が見えるでしょうか。もちろん姿勢は正しい状態でです。正しくない持ち方では、筆記具の先が見えないのです。もちろん、筆記具の先が見えない状態、視覚からのフィードバックなしでは、字が書けませんから、人は自然に対応しようとします。その結果としてどんなことが起きてくるでしょうか。

私はこの問題を、筆記具の先が見やすいかどうかに関係していると思います。試しに、正しくない持ち方で筆記具を持ってみて下さい。筆記具の先が見えるでしょうか。もちろん姿勢は正しい状態でです。正しくない持ち方では、筆記具の先が見えないのです。もちろん、筆記具の先が見えない状態、視覚からのフィードバックなしでは、字が書けませんから、人は自然に対応しようとします。その結果としてどんなことが起きてくるでしょうか。

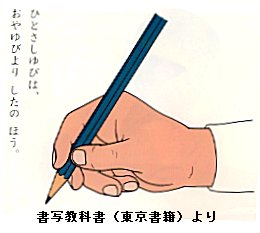

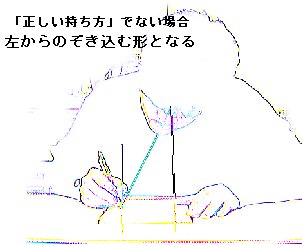

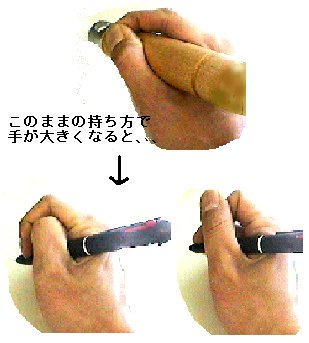

現代の子どもたち、私などの世代もですが、その持ち方で、教科書に載っているような姿勢をとった場合、筆記具の先が見えないことが多くなります。そのため、一つの結果として上体を左に傾けるているようです。右の図がその例です。なおこれらの図版は、中島知子さんの調査によるものを用いています。持ち方と姿勢の関係について現在統計的な処理を進めていますので、結果が出次第なんらかの形で発表したいと考えています。

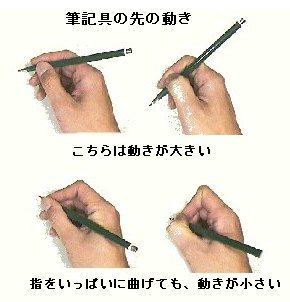

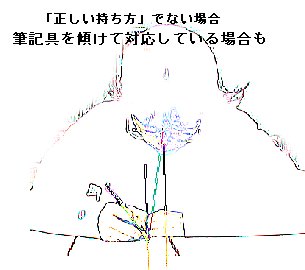

現代の子どもたち、私などの世代もですが、その持ち方で、教科書に載っているような姿勢をとった場合、筆記具の先が見えないことが多くなります。そのため、一つの結果として上体を左に傾けるているようです。右の図がその例です。なおこれらの図版は、中島知子さんの調査によるものを用いています。持ち方と姿勢の関係について現在統計的な処理を進めていますので、結果が出次第なんらかの形で発表したいと考えています。 学生らの意見を聞いていると、「正しい持ち方」をしていないにも関わらず、上体の左傾がないという話を聞きます。対応方法はまだまだあるようです。その一つは右の図のように、筆記具を右に大きく傾け、筆記具の先を左に出すことで、見えるようにしているということです。

学生らの意見を聞いていると、「正しい持ち方」をしていないにも関わらず、上体の左傾がないという話を聞きます。対応方法はまだまだあるようです。その一つは右の図のように、筆記具を右に大きく傾け、筆記具の先を左に出すことで、見えるようにしているということです。

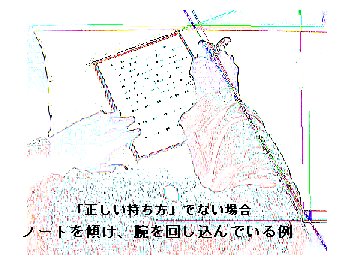

さらに極端な対応例としては、脇を開いてノートを傾けることで、見えるようにしていると考えられます。これらの結果について詳細な分析はできていませんが、かなり間違いないものと思われます。ですから、脇を開きノートを傾けることをやめさせると、今度は上体を傾けてしまうということも心配されます。現代の子どもたちにとって机を高めにし、上体を左に傾けさらに脇を開いてノートを傾ける方が、書きやすいのではないかと思われるのです。もちろん、次のようなご意見をうかがうと教育現場での熱心なご指導が伝わってきますし、指導の大切さが改めてわかります。

さらに極端な対応例としては、脇を開いてノートを傾けることで、見えるようにしていると考えられます。これらの結果について詳細な分析はできていませんが、かなり間違いないものと思われます。ですから、脇を開きノートを傾けることをやめさせると、今度は上体を傾けてしまうということも心配されます。現代の子どもたちにとって机を高めにし、上体を左に傾けさらに脇を開いてノートを傾ける方が、書きやすいのではないかと思われるのです。もちろん、次のようなご意見をうかがうと教育現場での熱心なご指導が伝わってきますし、指導の大切さが改めてわかります。

この先生のように因果関係を考えつつ指導をおこなう必要があると、私も考えています。上体が左傾するのが健康的ではないことは、当然だと思います。その際、「上体を左に傾けないようにしよう」というのは簡単です。また「字を傾けずに書け」というのも同様です。しかし、その原因を解決してあげなければ、直らないのではないでしょうか。筆記具の先を見ずに字を書くことは大変ですから。「これが正しい持ち方なのだ」というだけでは説得力がないでしょうし、教師も力がこもらないかと思います。

この先生のように因果関係を考えつつ指導をおこなう必要があると、私も考えています。上体が左傾するのが健康的ではないことは、当然だと思います。その際、「上体を左に傾けないようにしよう」というのは簡単です。また「字を傾けずに書け」というのも同様です。しかし、その原因を解決してあげなければ、直らないのではないでしょうか。筆記具の先を見ずに字を書くことは大変ですから。「これが正しい持ち方なのだ」というだけでは説得力がないでしょうし、教師も力がこもらないかと思います。

※以下の箇所は、表現が適切ではない、もしくは、考え方として気になる箇所があります。書き直したいと考えています。(4-5才くらいまでは、握りしめる持ち方をして腕で書く・描き、それ以降、手指で書く・描くようになっていくという研究結果があります。とすると、幼い子どもたちは、太くなくても握りしめる持ち方をするのではないかと思います。太さが問題なのではなく、指でコントロールできるようになる段階での指導が効果的なのではないか、、などです。)

※以下の箇所は、表現が適切ではない、もしくは、考え方として気になる箇所があります。書き直したいと考えています。(4-5才くらいまでは、握りしめる持ち方をして腕で書く・描き、それ以降、手指で書く・描くようになっていくという研究結果があります。とすると、幼い子どもたちは、太くなくても握りしめる持ち方をするのではないかと思います。太さが問題なのではなく、指でコントロールできるようになる段階での指導が効果的なのではないか、、などです。)これが正しいとすれば、「正しい持ち方」ができない子ども(大人も?)が増えているのは、幼少時に筆記具を早く持たせているのが原因?だと言えそうです。この点を考えると、保育園・幼稚園および家庭において筆記具の持ち方を考えていく必要があることになります。もちろん、クレヨンや大人であればチョークを持つ際の持ち方なら関係しないかも知れません。

実際に熱心な小中学校の先生方は、この問題を真剣に捉えて対応していらっしゃいます。以下にいただいた文章を引用させていただきます。