本稿は、1998年11月兵庫教育大学においておこなわれた書写書道教育学会におけるデモンストレーションを元にしています。このデモンストレーションの概略は、『書写書道教育研究』第13号に掲載されました。しかし、あくまで概略にすぎず、具体的な内容を読むことができないだろうかという声にお答えするため、Web化することとなりました。なお、デモンストレーションは、足利市立足利東小学校の柏瀬順一教諭と本稿の著者押木秀樹との共同ですが、本稿の文責は押木にありますことをお断り申し上げておきます。

ソフトウェアの紹介につきましては、2003.06に一部改訂しています。

ここまで見てきたものは、汎用のソフトウェアの組み合わせによるものでしたが、専用のソフトウェアについて見ていきたいと思います。国語学習全般・書写CAIソフトウェアの市販品、そして、研究開発の順で見てきます。

ここまで見てきたものは、汎用のソフトウェアの組み合わせによるものでしたが、専用のソフトウェアについて見ていきたいと思います。国語学習全般・書写CAIソフトウェアの市販品、そして、研究開発の順で見てきます。

たとえば、この「書写の世界」は、香川県内の小学校の先生方とユニティーベルという会社との共同研究で作られたものです。

各教材に対して、「動」「書」「調」というパートからなっていまして、「動」では筆順を見たり、部分形を動かしてみることができます。「書」では、学習者がマウスで書いて手本と比べる事が出来、「調」では、一般的なアドバイスの表示などがなされる。このソフトウェアは、これまで教師が黒板でやって見せてきたことや、子どもたちが紙で出来た部分形を動かして来たことなどが盛り込まれた内容でり、主として形状に関する学習において、学習・指導およびその授業準備の簡便性と有効な提示等がなされ、学習者の作業補助をするものといえます。また、複数台のパソコンとソフトウェアを用意することで、学習者が見たいところを選べるという点もメリットもあります。

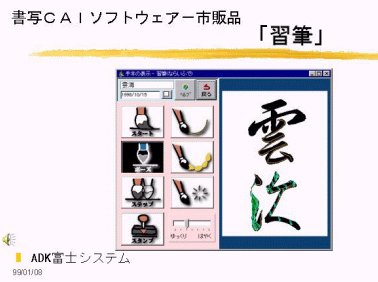

ADK富士システム株式会社からは、毛筆文字学習用ソフトウェア 「習筆(ならいふで)」が発売されています。用筆を中心とした学習ソフトであるが、字形等の学習にも対応できます。

ADK富士システム株式会社からは、毛筆文字学習用ソフトウェア 「習筆(ならいふで)」が発売されています。用筆を中心とした学習ソフトであるが、字形等の学習にも対応できます。これも、デモンストレーションでは実際に動かしてみましたが、ここでは以下のページのデモをご覧いただきたいと思います。

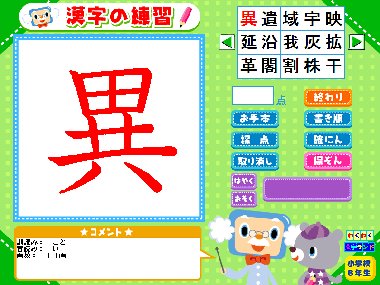

このソフトウェアは、多彩な学習活動が可能な漢字学習用ソフトウェアです。しかし、「文字認識」「筆順」の部分は、まさに書写の学習といって良いと思います。上記の2つのソフトウェアにくらべ、字形や筆順の評価までおこなってくれる点で、一段階上の機能を持っています。

ちなみに、「文字認識」というのは、字形学習と言い換えた方がわかりやすいかも知れません。また、字形の評価は、マウスによる書字には少々きびしかったり、タブレットPCだと処理が追いつかない傾向もありましたが、今後、まだまだ進化することが期待できる市販ソフトウェアだと思います。

個々に対する対応という点で、コンピュータが児童生徒の文字を評価する補助をしてくれたらということを先に述べました。そのためにはコンピュータのソフトウェアに評価する機能がなければなりません。この部分は、既存の方法の延長ではなく、コンピュータを用いることにより可能となる方向性といえます。一斉学習(場合によっては個別学習)における補助的利用、コース化されたソフトウェアによる自律的な学習、評価と批正、課題の設定といった方向性には不可欠といえると思います。

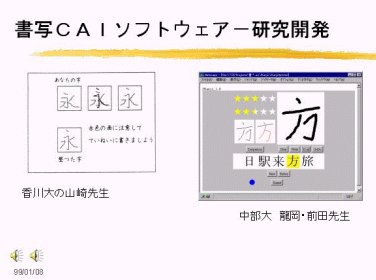

評価機能を持った書写のソフトウェアとして比較的早い時期のものとして、香川大の山崎先生らの研究があげられますが、公開・市販はされませんでした。一方、先に紹介した「わくわく文字ランド」もその機能をもったものといえます。

JKanjiは、外国人・小学生を対象にした漢字教育支援システムであり、字を書く様子を動画で見て、マウス・タブレットPCで実際に書いてみる、そしてその筆順および字形の評価がなされます。また、このソフトウェアはインターネットでの利用が可能であり、個々のパソコンに特別なソフトウェアを必要とせず、ビデオ等による提示を容易にする意味での師範、字形・筆順の学習と個別の評価が可能であり、動画・静止画の提示、情報の共有・通信、および 簡単なエキスパートシステムによる評価と批正というコンピュータ・ネットワークの諸機能を用いています。

評価の項目化・学習のコース化といった課題への対応も必要ですが、このソフトウェアの場合、コンポーネントとして、他の漢字学習ソフトウェアへの組み込みなども期待できます。

以下のページから、試してみることができます。