・左右 ・上下 ・内外 |

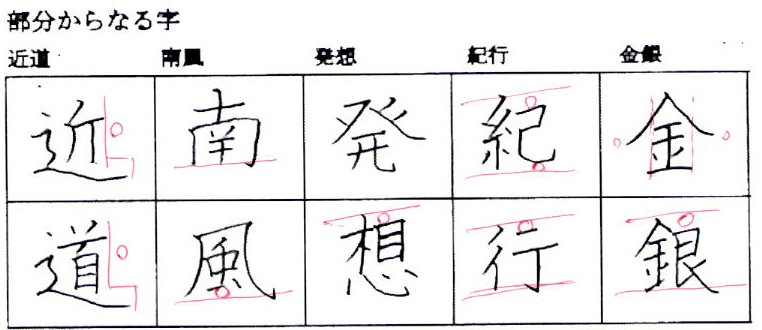

今日は、その中から部分の組み立て方について、汎用性という視点からポイントを見ていきます。偏や旁など部分形を組み合わせることによる字形の整え方ですね。テキストの図では、次の三点に分けています。これはその構造上の分類といえるでしょう。左右は偏や旁からなる文字、上下は冠とその下の部分からなる文字、内外は構えとその内部からなる文字が該当します。

・部分形の形状 ・部分形相互の位置関係 ・部分形相互の大きさの関係 |

これに対し、私は部分からなる文字の組み立て方と整え方について、そのポイントからこの三点を上げておきたいと思います。

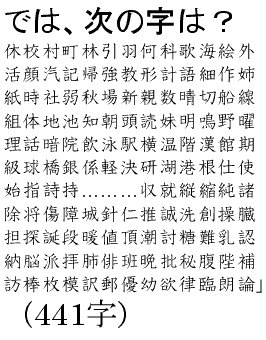

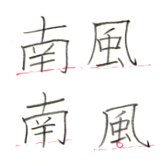

次の字を、楷書で書いてみて下さい。日常生活の文字の向上ということから、ごく普通に書いてみると良いかも知れませんね。それではどうぞ。

|

|

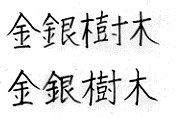

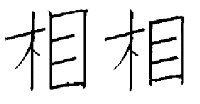

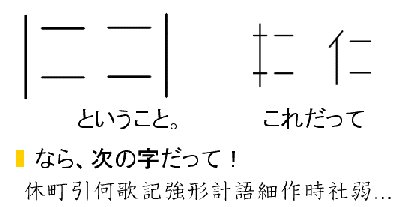

まずこの図を見てください。どちらが読みやすいと感じられるでしょうか。割ときれいに書けているにもかかわらず、読みやすさという視点で見たときに、少々読みにくい感じがするということがあります。この例も、そのように考えられるとではないでしょうか。このくらいわかりやすい例にしてみると、その理由がわかりそうですね。漢字は元々縦書きする中で生まれ、発達してきました。前後の文字との混同を避けるという点から、「上下からなる字」に比べ「左右からなる字」が多いのもうなずけることです。一方、現代は横書きが主となっています。この「左右からなる字」が多いということが今度は欠点となってしまいかねないわけです。ただもちろん読みやすく書くということはできるはずです。

|

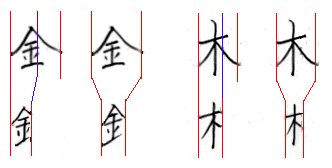

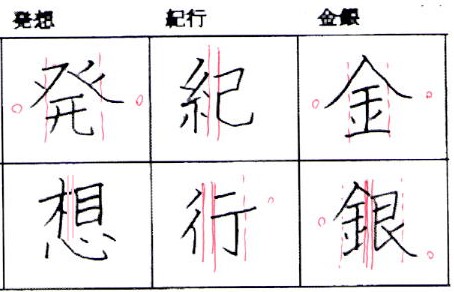

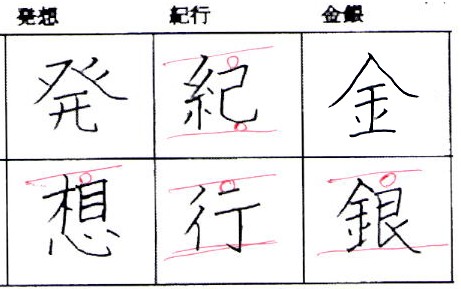

今みなさんに書いてもらった試し書きの中で、「金」という字は金へんに関連させて、考えることができます。さて「金」という字を金へんにするとき、私たちはどのようなイメージで扁にしているでしょうか? この図は二つのタイプを示しています。それぞれ、右側は<左右対称に幅を狭くするイメージ>です。それに対して左側は、<旁と組み合わされる右部分、特に一画強調部分を切り落とすイメージ>で扁にしています。もう一度、上の図を見直してみてください。一画強調部分を切り落とすイメージで、形作る場合、旁と組み合わせやすくなることがわかると思います。そのことは、旁、すなわち部分形の右部分でも同じ事がいえるはずです。

それでは、みなさん自身が試し書きした字を確認してみてください。「金銀」は上の図を参考に、「金」という字の形の取り方、一画強調部分を切り落とすというイメージがわかりますでしょうか? また「紀行」という字の「糸」、これを糸へんにする字形の変化に関しては、大人でもなかなかできていない人が多いように思われます。また主観的に見ると、最近の若い人でぎょうにんべんの形の取り方がうまくいっていない人もいるように思えます。さあ確認してみてください。

|

なお、詳しいことは、インターネット「扁旁構造と横書きの問題」を参照して下さい。

|

汎用性という点で、扁と旁の大きさを同じくらいにし、上下の位置を合わせればよい、ということだととても簡単なはずです。ところが残念ながら。この「相」という字のように、大きさそして位置を合わせると、何だかバランスが崩れて見えてしまうことがあります。この字の場合、木へんよりも目の方を少し小さめに、そして上下に隙間を取ってやった方が自然にバランスがそろって見えるようです。

|

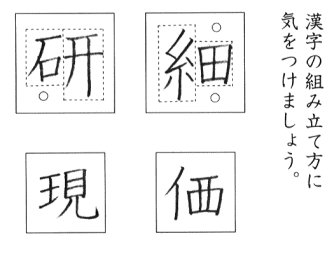

この図はある教科書から持ってきました。「研」「細」という字に関しては答えが示されています。そして「現」「価」という字についてはお手本が示されています。このようにお手本が示されていればその形の取り方考えてみることができますね。

|

前の時間にもお話ししたとおり、一字種一字種、その特徴を、今回であれば位置と大きさの関係を覚えていくのはとても大変なことです。何せ、左右からなる字は約400字もあるのですから。何とか汎用性のある形で理解できないでしょうか?

|

もっとも、位置と大きさのバランスはこれだけで決定されるわけではありません。先ほどの教科書の例では「現」という字を見直してみてください。どうでしょうか、この原理には当てはまりそうにありません。この点は注意してせざるを得ませんね。

ただ、多くの左右からなる文字を、この考え方で整えて書くことができます。

先ほど試し書きしてもらった文字で、これがこの図のようになっているかどうか、自分の字を確認してみてください。なおなぜこのようになるのかという考察については、インターネットの「扁と旁の大きさと位置」を読んでみてください。

|

441字のバランスをそれぞれ覚えるのと、この原理を覚えておくということとで、効率という点で申し上げるまでもないですよね。もし小学校の教師として左右からなる文字のバランスを教える際にこれを知っているといないとでは、ずいぶん違うのではないでしょうか。これなどが、私が汎用性ということを繰り返しいっている一つの例といえるでしょう。

|

|

実際の授業では、この後毛筆の実技を行っています。筆記具の持ち方、特に筆の持ち方なども説明しています。それらの詳しいことなどは、「手書き文字の科学」などを参考にしていただけますと幸いです。どうか、これをご覧いただいたご意見をお寄せいただけますと幸いです。