まず、学習指導要領における書写の目標は、次のように整理できるのでしたね。(テキストは、P.4-5wo参照して下さい。)

読みやすい字を 目的や必要に応じて(効果的に) 適切な速さで(速く) 書くこと +文字文化 +書写で学習したことを役立てる態度 |

さて、最初の算数との比較で、書写の学習内容が思い浮かばないということについてお話しました。

◎ とすれば、書写は何を学習しているのか! |

本当に書写には、思いつくような学習内容がないのでしょうか。いえ、もちろんあります。学習指導要領を参考に、極めておおざっぱにまとめると次のようになります。

◎書写の学習内容(概略) 1.姿勢と持ち方 2.点画と筆記具の動き 3.筆順 7.速さ 4.字形 5.文字の大きさ・配列・配置 6.形式・書式 8.目的・相手意識 9.文字文化」 |

このうち、1〜7が動作に関する内容になります。4〜6が形状、視覚的に確認できる内容になります。そして、8と9が何のために、誰のために書くという意識と理解になどについての内容になります。

このように書き出してみると、思い当たる節もあるのではないでしょうか。たとえば、書写の教科書の表紙を開いたところには、たいていの教科書に机にきちんと座った小学生の写真が載っていますし、正しい持ち方なども載っているはずです。これも書写の学習内容だったのですね。もちろん、筆順などは新出漢字の学習の際などに扱われることが多いわけですが、書写の学習内容でもあるわけです。点画というところを見ると、毛筆のことを思い浮かべる人がいるかも知れませんが、この場合は硬筆も毛筆も両方含むとを考えて下さい。

字形はイメージしやすいと思います。配列・配置は、紙や罫線に応じた文字の大きさや字間・行間の問題であり、形式・書式というのは、ノート・ワークシート・観察記録ですとか、掲示物や手紙など書式に応じた学習になります。評価というのは、自分自身の字が他人にとって読みやすいかそうではないかといった判断力の育成も必要だということです。なお、速さという要素は、中学校の学習内容になります。この速さという要素については、「書写書道II」の中で学習してもらいます。興味がある人は質問して下さい。

また、上記の書写の学習内容についてもう少し詳しく知りたい人は、テキストの9ページの構造表を見て下さい。これらをさらに詳細にしたものが、資料編114ページにあります。さらに、具体的な内容は、58ページから111ページにわたって書かれています。なお、ここまでの話で省略したことがあります。テキストの6ページから9ページにありますので、ここを読んでおくとわかりやすいと思います。

○書写の学習内容がイメージできないのはなぜ? ・習っていない? ・忘れた。 (気付かないうちに力がついた!?) ・手本を中心においた指導 ・カリキュラムの構造上の問題 |

このようなことが想像されます。手本を中心においた指導という点は、後ほどお話しします。まず、カリキュラムの構造をというのはどういうことでしょうか。

|

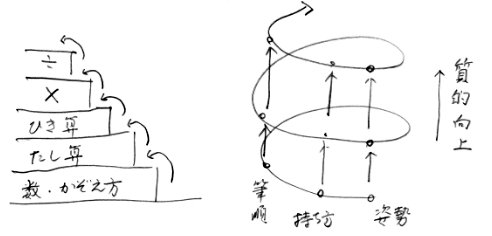

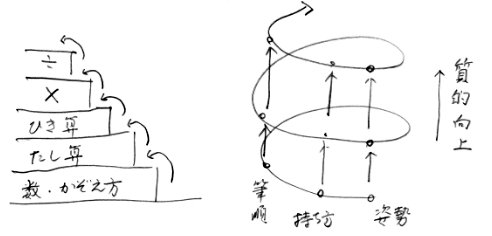

この図の出典、最初に書かれていたのが何であったか失念してしまいましたが、良く引用されている図です。算数の場合は、数の数え方をしっかり身につけた上で、初めて足し算の勉強に進み、足し算が理解できたことを前提として引き算に進みます。このように階段を一段一段しっかり踏みしめながら上っていくカリキュラムと言えるのではないでしょうか。もし、算数科指導法などを専攻する人で違っていたら是非指摘して下さい。一方、書写の場合は、螺旋構造のカリキュラムと考えられます。

すなわち、「とりあえず筆記具を持って」「習った筆順に従ってある字を書く」ということは、いきなりできるはずです。しかし、それを繰り返し繰り返し学習することで、より望ましい持ち方を身につけ、汎用の筆順を理解し、整った字を書けるようにする。それが書写の学習、質的な向上といえると思うのです。これは、できる←→できない、ということと違い、質的な向上ですからなかなか把握しづらいですし、一度教えたらそれで良いと思ってしまいがちなのではないかと思います。このような構造をしていることを是非理解しておいてもらいたいと思うのです。

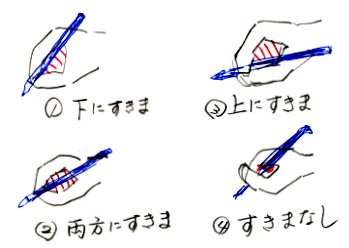

たとえば、図の持ち方であれば、いわゆる正しい持ち方、すなわちこの図の①の持ち方ができる子供、いえ大人も少なくなっているといわれます。一度持ち方を教え、違っている場合に注意しただけでは、どうしても直らなかったりします。その意味でも、繰り返し学習することが必要なわけですね。なお、持ち方に関しては、その理由まで含めて「書写書道I」の授業で扱います。受講しない人で興味ある場合は、「筆記具の持ち方と姿勢」を参照してみて下さい。

|

もう一つ、例をあげさせて下さい。皆さんは、どのように筆順を学習したでしょうか? おそらく最初のうちは、新出漢字の学習ごとに、場合によっては先生が手をあげて書いてくれるのにあわせ、皆さんも手を大きく上にあげて書いて覚えたのではないでしょうか。その後は、国語の教科書に載っている筆順を参考にしたり、それまで習った文字の筆順を応用して覚えていったことと思います。この筆順の覚え方も、高学年になれば統一的に覚え直しても良いわけです。たとえば、テキスト134から136ページを開いて下さい。「筆順の原則」というのが載っていますね。こういった原則から学習し直しても良いはずです。繰り返し学習するという意味を、このように考えても良いのです。

なお、教育実習前の早い段階で、必ず自身の筆順を確認しておいて下さい。その際に、この「筆順の原則」を活用すると良いでしょう。

なお、先生が手をあげて子どもたちといっしょに空中で字を書くことを、「空書」といいます。ベテランの先生は、子どもたちの方に向かって左手で、要するに左右対照の字を書いたりします。うまいものですね。また、「筆順の原則」がなぜ難しいのか、なぜ筆順を覚えなければならないのかといった点は、これも「書写書道」などの授業で扱います。インターネット「筆順のあり方について」にも、少し載せてあります。