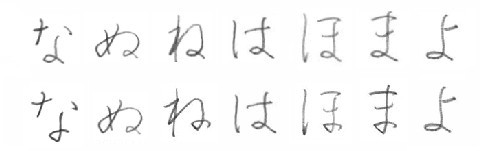

「結び」の形を意図して、変えてあります。結びの部分を、楕円系と逆三角系とがあると考えた時、上段は楕円系のみで書いているのに対し、下段は両方使っています。なぜこのような差があるのかということについては、小学校の先生方も多くがご存じのように思います。

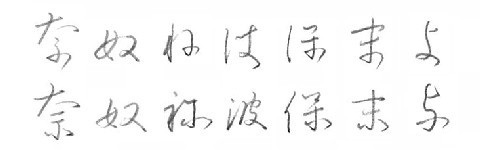

答えは、以下の図。(図は古典からの引用ではなく、筆者の手書きですので、不正確な部分があります。)

字源から来ているものだということが、わかります。ひらがなの結びは、

・左はらい・右はらい系:ぬ(奴)は(波)

・木→ホ・小系 :な(奈)ね(祢)ほ(保)ま(末)

・十系 :よ(与)

にわけられそうです。これに忠実に考えれば、

・左はらい・右はらい系:楕円系の結び

・木→ホ・小系 :逆三角系の結び

・十系 :楕円系の結び

となりそうです。これを、字源主義のひらがな字形としておきましょうか。

ただし、気をつけなくてはいけないのが、平安期にひらがなが形成されいく過程、ひらがなの字形が安定した時期をみても、必ずしもこの原則どおりではなかったということです。

文字であることを考えると、

・他の字との混同が生じないこと(読みやすさ)

・書くにあたって面倒ではないこと(書きやすさ1)

・読む・見るにあたって心地よいこと(美しさ・快さ)

・上記の字形が容易に実現できること(書きやすさ2)

といったことが考えられます。結びのある字形は、結びの形が同じであったとしても、他の文字との混同は起きそうにありません。記号としての機能からは、楕円系・逆三角系のいずれかに統一されても、問題なさそうです。

上にでてこなかったこととして、「覚えやすさ」という要素があります。これについては、統一した方が、文字を書く際の運動という点からも効率的に思えます。以前、マンガ字・まる文字が流行した際にも、右回りの回転運動が統一されてしまっていたという指摘は別の文章で書いているとおりです。

とすれば、ふたとおりの結びが残っているのは、やはり「字源」の影響と「美しさ・快さ」の要素が強く、また垂直方向から回転する際に逆三角系の方が書きやすいという要素が加わっているのではないかと予測します。

さて、小学生にどちらをどのように教えるかということを考え、現在の書写教科書を見ますと、楕円系に統一する傾向が強いように見受けられます。それは、記号としての文字として問題がないこと、運動パターンの学習をシンプルにするということと考えられそうです。