<パソコンとインターネットで広がる書の世界> 第7回

もっと広がる世界

はじめに

この連載を始めて一年が過ぎました。この間、書に関係するいわゆるホームページもずいぶん増えてきました。また、書に必須の漢字コードの問題をクリアするための案なども聞こえてきます。本連載は、今回でひとまずまとめとしたいと思います。

これまでお話ししてきたパソコンとインターネットの世界はどのようなものがあったでしょうか。最初にインターネット上での書の展示についてご紹介しました。そして、次は「『墨』がCD-ROMになったら」ということで、書の資料の電子化について考えました。またこのことは、次の「パソコンで作る私だけの手本」における、電子書道字典のデータベースと関係しました。また、その内容に関して、グラフィック系ソフトウェアで文字を切り張りしたり変形するということもやってみました。これらを、おおざっぱにまとめると、つぎのようなソフトウェアなどを使用していることがわかります。

- インターネットと関係ソフトウェア

- データベース

- グラフィックツール

今回、まとめにあたって、これらを使うことで他にどんなことができるのか、またさらなる将来性についても考えてみたいと思います。

データベースの利用で広がる世界

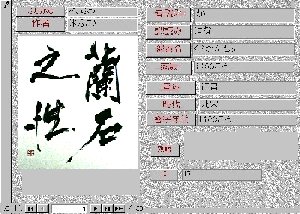

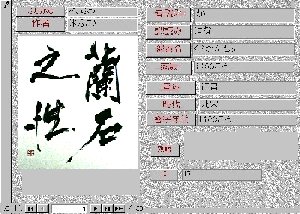

パソコンにおけるデータベースの利用は、ワープロ・表計算と同じようにごく一般的な利用方法です。もちろんデータベースには、書道字典ばかりでなく、それぞれが整理しておきたいデータをいれておくことができます。たとえば図は、自分の作品のデータベースをイメージしたものです。いつどの展覧会に出した作品だったか知りたいとか、お知り合いの方に差し上げた色紙をもう一度みたいが果たしてどなただっただろうか、などの用途にはぴったりのはずです。また、書道塾などでは、子どもの半紙作品の記録等に利用することもできるでしょう。

パソコンにおけるデータベースの利用は、ワープロ・表計算と同じようにごく一般的な利用方法です。もちろんデータベースには、書道字典ばかりでなく、それぞれが整理しておきたいデータをいれておくことができます。たとえば図は、自分の作品のデータベースをイメージしたものです。いつどの展覧会に出した作品だったか知りたいとか、お知り合いの方に差し上げた色紙をもう一度みたいが果たしてどなただっただろうか、などの用途にはぴったりのはずです。また、書道塾などでは、子どもの半紙作品の記録等に利用することもできるでしょう。

インターネットの可能性

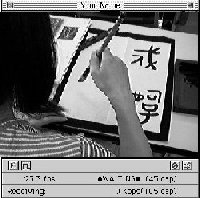

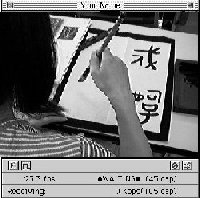

インターネットに関しては、ただ作品を掲示するだけでなく、バーチャルミュージアム的に表現した五十嵐さんのページなども紹介してきました。インターネットを使ってできることは、今後も広がっていくと思われます。たとえば、図はCUSeeMeといわれる、インターネットを使ったテレビ電話のようなものです。まだ実用的とは言えませんが、これが実用化されれば書き上がった作品の通信添削ばかりではなく、書いている姿を遠方から見て指導することもできるようになるでしょうね。

インターネットに関しては、ただ作品を掲示するだけでなく、バーチャルミュージアム的に表現した五十嵐さんのページなども紹介してきました。インターネットを使ってできることは、今後も広がっていくと思われます。たとえば、図はCUSeeMeといわれる、インターネットを使ったテレビ電話のようなものです。まだ実用的とは言えませんが、これが実用化されれば書き上がった作品の通信添削ばかりではなく、書いている姿を遠方から見て指導することもできるようになるでしょうね。

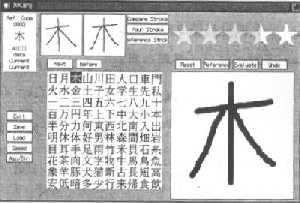

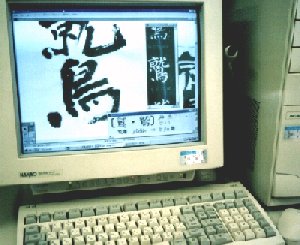

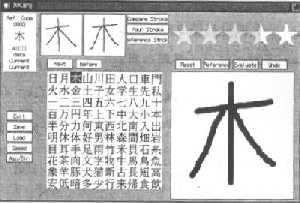

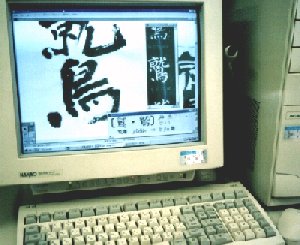

さらに、書いている姿をみて人間が指導するだけではなく、ごく基本的なことならコンピュータに指導させてしまおうという考え方だってあるはずです。図は、中部大学の先生方が開発していらっしゃる外国人向けの文字練習用ソフトウェアです。インターネットを介して海外のパソコンから、文字の練習、字形・筆順の学習と添削を受けることができます。もちろん、チェスにおいて人間がコンピュータに勝てない時代になっても、いわゆるお習字は別として、書の作品制作やその指導をコンピュータにさせるということは絶対にあり得ないですけどね。

さらに、書いている姿をみて人間が指導するだけではなく、ごく基本的なことならコンピュータに指導させてしまおうという考え方だってあるはずです。図は、中部大学の先生方が開発していらっしゃる外国人向けの文字練習用ソフトウェアです。インターネットを介して海外のパソコンから、文字の練習、字形・筆順の学習と添削を受けることができます。もちろん、チェスにおいて人間がコンピュータに勝てない時代になっても、いわゆるお習字は別として、書の作品制作やその指導をコンピュータにさせるということは絶対にあり得ないですけどね。

グラフィックソフトを使って

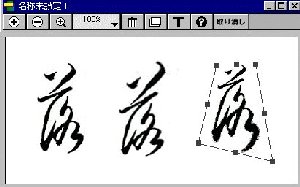

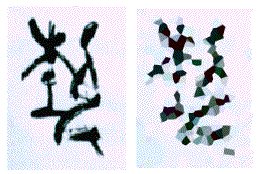

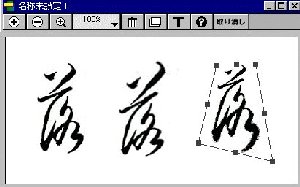

さて、コンピュータが作品制作をすることはあり得ないわけですが、作品制作の補助にパソコンを使うということは前回紹介いたしました。その中で、図のように文字を変形するのも簡単だという例をみてもらいました。

これをもう少し積極的に使っていこうとする考え方があります。自分が作り上げた作品が、必ずしも表現したいイメージと合致しないとき、その手段としてコンピュータによる処理をおこなおうとする考え方です。インターネット上では、福田さんの「墨写空間」(http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Shoshu/)、上矢さんの「Contemporary Art of 書」( http://village.infoweb.or.jp/~fwhy3968/index.htm)などがその例と言えるでしょう。

さて、コンピュータが作品制作をすることはあり得ないわけですが、作品制作の補助にパソコンを使うということは前回紹介いたしました。その中で、図のように文字を変形するのも簡単だという例をみてもらいました。

これをもう少し積極的に使っていこうとする考え方があります。自分が作り上げた作品が、必ずしも表現したいイメージと合致しないとき、その手段としてコンピュータによる処理をおこなおうとする考え方です。インターネット上では、福田さんの「墨写空間」(http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Shoshu/)、上矢さんの「Contemporary Art of 書」( http://village.infoweb.or.jp/~fwhy3968/index.htm)などがその例と言えるでしょう。

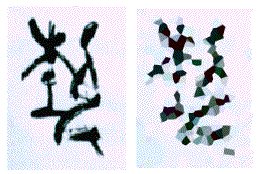

こういったことは、難しいのでしょうか? もちろん、自分のイメージに合致した作品・素晴らしい作品を作り上げるのは難しいことです。しかし、処理自体は決して難しいことではありません。半紙に書いた文字でちょっと遊んでみることにします。図は、イメージスキャナで入力した文字に、クリスタルという変形を施しています。

こういったことは、難しいのでしょうか? もちろん、自分のイメージに合致した作品・素晴らしい作品を作り上げるのは難しいことです。しかし、処理自体は決して難しいことではありません。半紙に書いた文字でちょっと遊んでみることにします。図は、イメージスキャナで入力した文字に、クリスタルという変形を施しています。

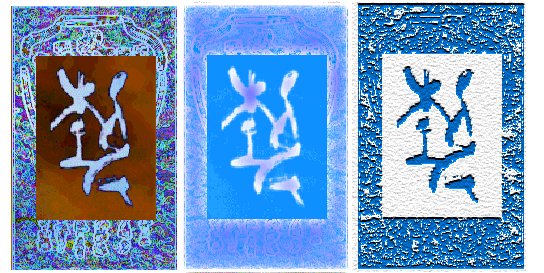

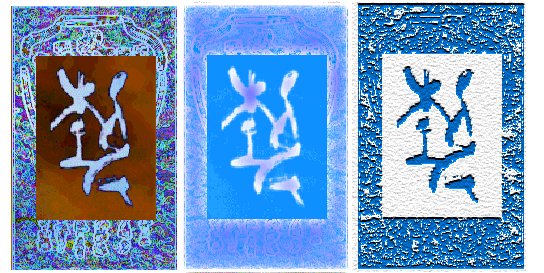

クリスタルは、今一歩のようですから、図のように別に作った背景に貼り付けてみました。以前のグラフィック系のソフトウェアでも、回転を加えたり、魚眼レンズでのぞいたような変形も可能でした。

クリスタルは、今一歩のようですから、図のように別に作った背景に貼り付けてみました。以前のグラフィック系のソフトウェアでも、回転を加えたり、魚眼レンズでのぞいたような変形も可能でした。

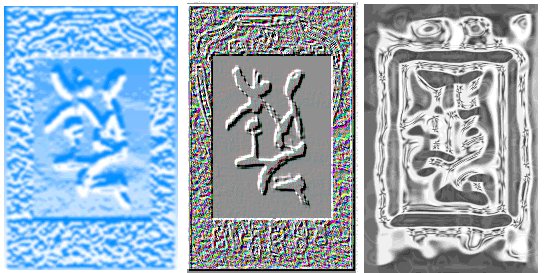

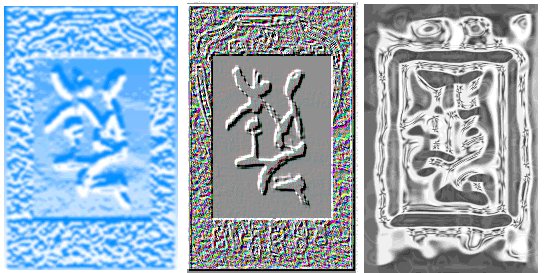

最近のソフトウェアでは、図のように画質そのものを変化させることができるものも少なくありません。真ん中は、後ろから光を当てたようなイメージ、右は和紙を切り抜いたようなイメージにしてみました。

最近のソフトウェアでは、図のように画質そのものを変化させることができるものも少なくありません。真ん中は、後ろから光を当てたようなイメージ、右は和紙を切り抜いたようなイメージにしてみました。

最後は、立体化です。図は左から、浮き彫り、押し出し、クロムという処理をしています。モノクロでご覧になる皆さんにはうまく表現できているかどうか心配ですが、ちょっと面白いのではないでしょうか。

最後は、立体化です。図は左から、浮き彫り、押し出し、クロムという処理をしています。モノクロでご覧になる皆さんにはうまく表現できているかどうか心配ですが、ちょっと面白いのではないでしょうか。

最後のものは、すでに字だか何だかわからなくなってしまいました。そもそも、パソコンを使って変形をしたものは「書」ではないとご意見もあるかも知れませんね。何のために作品を作っているのか?、それによっても意見は異なるところだろうと思います。仮に、自分の表現したいものを表現することが目的だったとしたら、表現したものを他の人がどう分類しようと良いという考え方もあるかもしれません。ただ、表現を広げる一手段であることは間違いなさそうです。そしていずれにしても、表現されるものが優れていなければ、納得してもらうことはできないはずです。ここに示した例は、10分程度で遊んでみたものです。先に紹介した福田さんや上矢さんのページにて、是非本物をご覧いただきたく思います。

おわりに

私の本職は、手で書かれた文字や手で書くということの研究です。その過程で、コンピュータを利用しているうちに、いろいろな人と出会い、さまざまなことを知りました。本連載を作り上げたのはその出会った皆さんであり、私は単なる紹介者でしかありません。そして、この連載でさらに人の輪、表現の輪が広がってくれることを祈ります。

私の本職は、手で書かれた文字や手で書くということの研究です。その過程で、コンピュータを利用しているうちに、いろいろな人と出会い、さまざまなことを知りました。本連載を作り上げたのはその出会った皆さんであり、私は単なる紹介者でしかありません。そして、この連載でさらに人の輪、表現の輪が広がってくれることを祈ります。

連載のお約束の1年間が過ぎましたし、一通りのことをご紹介しましたので、これでいちおう筆をおく、いえ、キーボードを打つのを終えることにします。しかし、これで終わりになったわけではありません。もし、その後どうなっているの?、とか、著者はどんな人でどんな研究室にいるの?、といった場合、どうぞ研究室にお越し下さい。インターネットに接続できれば簡単です。ネットスケープもしくは、インターネットエクスプローラ等に、[http://www.juen.ac.jp/~oshiki/]と入れてください。新鮮な情報がご覧いただけるはずです。それでは、またネットワーク上でお目にかかりましょう!

インターネット同時掲載中!

本連載は、http://www.juen.ac.jp/~oshiki/sumi/でご覧いただけます。

|

さらに、書いている姿をみて人間が指導するだけではなく、ごく基本的なことならコンピュータに指導させてしまおうという考え方だってあるはずです。図は、中部大学の先生方が開発していらっしゃる外国人向けの文字練習用ソフトウェアです。インターネットを介して海外のパソコンから、文字の練習、字形・筆順の学習と添削を受けることができます。もちろん、チェスにおいて人間がコンピュータに勝てない時代になっても、いわゆるお習字は別として、書の作品制作やその指導をコンピュータにさせるということは絶対にあり得ないですけどね。

さらに、書いている姿をみて人間が指導するだけではなく、ごく基本的なことならコンピュータに指導させてしまおうという考え方だってあるはずです。図は、中部大学の先生方が開発していらっしゃる外国人向けの文字練習用ソフトウェアです。インターネットを介して海外のパソコンから、文字の練習、字形・筆順の学習と添削を受けることができます。もちろん、チェスにおいて人間がコンピュータに勝てない時代になっても、いわゆるお習字は別として、書の作品制作やその指導をコンピュータにさせるということは絶対にあり得ないですけどね。

パソコンにおけるデータベースの利用は、ワープロ・表計算と同じようにごく一般的な利用方法です。もちろんデータベースには、書道字典ばかりでなく、それぞれが整理しておきたいデータをいれておくことができます。たとえば図は、自分の作品のデータベースをイメージしたものです。いつどの展覧会に出した作品だったか知りたいとか、お知り合いの方に差し上げた色紙をもう一度みたいが果たしてどなただっただろうか、などの用途にはぴったりのはずです。また、書道塾などでは、子どもの半紙作品の記録等に利用することもできるでしょう。

パソコンにおけるデータベースの利用は、ワープロ・表計算と同じようにごく一般的な利用方法です。もちろんデータベースには、書道字典ばかりでなく、それぞれが整理しておきたいデータをいれておくことができます。たとえば図は、自分の作品のデータベースをイメージしたものです。いつどの展覧会に出した作品だったか知りたいとか、お知り合いの方に差し上げた色紙をもう一度みたいが果たしてどなただっただろうか、などの用途にはぴったりのはずです。また、書道塾などでは、子どもの半紙作品の記録等に利用することもできるでしょう。

インターネットに関しては、ただ作品を掲示するだけでなく、バーチャルミュージアム的に表現した五十嵐さんのページなども紹介してきました。インターネットを使ってできることは、今後も広がっていくと思われます。たとえば、図はCUSeeMeといわれる、インターネットを使ったテレビ電話のようなものです。まだ実用的とは言えませんが、これが実用化されれば書き上がった作品の通信添削ばかりではなく、書いている姿を遠方から見て指導することもできるようになるでしょうね。

インターネットに関しては、ただ作品を掲示するだけでなく、バーチャルミュージアム的に表現した五十嵐さんのページなども紹介してきました。インターネットを使ってできることは、今後も広がっていくと思われます。たとえば、図はCUSeeMeといわれる、インターネットを使ったテレビ電話のようなものです。まだ実用的とは言えませんが、これが実用化されれば書き上がった作品の通信添削ばかりではなく、書いている姿を遠方から見て指導することもできるようになるでしょうね。

さて、コンピュータが作品制作をすることはあり得ないわけですが、作品制作の補助にパソコンを使うということは前回紹介いたしました。その中で、図のように文字を変形するのも簡単だという例をみてもらいました。

これをもう少し積極的に使っていこうとする考え方があります。自分が作り上げた作品が、必ずしも表現したいイメージと合致しないとき、その手段としてコンピュータによる処理をおこなおうとする考え方です。インターネット上では、福田さんの「墨写空間」(http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Shoshu/)、上矢さんの「Contemporary Art of 書」( http://village.infoweb.or.jp/~fwhy3968/index.htm)などがその例と言えるでしょう。

さて、コンピュータが作品制作をすることはあり得ないわけですが、作品制作の補助にパソコンを使うということは前回紹介いたしました。その中で、図のように文字を変形するのも簡単だという例をみてもらいました。

これをもう少し積極的に使っていこうとする考え方があります。自分が作り上げた作品が、必ずしも表現したいイメージと合致しないとき、その手段としてコンピュータによる処理をおこなおうとする考え方です。インターネット上では、福田さんの「墨写空間」(http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Shoshu/)、上矢さんの「Contemporary Art of 書」( http://village.infoweb.or.jp/~fwhy3968/index.htm)などがその例と言えるでしょう。

こういったことは、難しいのでしょうか? もちろん、自分のイメージに合致した作品・素晴らしい作品を作り上げるのは難しいことです。しかし、処理自体は決して難しいことではありません。半紙に書いた文字でちょっと遊んでみることにします。図は、イメージスキャナで入力した文字に、クリスタルという変形を施しています。

こういったことは、難しいのでしょうか? もちろん、自分のイメージに合致した作品・素晴らしい作品を作り上げるのは難しいことです。しかし、処理自体は決して難しいことではありません。半紙に書いた文字でちょっと遊んでみることにします。図は、イメージスキャナで入力した文字に、クリスタルという変形を施しています。

クリスタルは、今一歩のようですから、図のように別に作った背景に貼り付けてみました。以前のグラフィック系のソフトウェアでも、回転を加えたり、魚眼レンズでのぞいたような変形も可能でした。

クリスタルは、今一歩のようですから、図のように別に作った背景に貼り付けてみました。以前のグラフィック系のソフトウェアでも、回転を加えたり、魚眼レンズでのぞいたような変形も可能でした。

最近のソフトウェアでは、図のように画質そのものを変化させることができるものも少なくありません。真ん中は、後ろから光を当てたようなイメージ、右は和紙を切り抜いたようなイメージにしてみました。

最近のソフトウェアでは、図のように画質そのものを変化させることができるものも少なくありません。真ん中は、後ろから光を当てたようなイメージ、右は和紙を切り抜いたようなイメージにしてみました。

最後は、立体化です。図は左から、浮き彫り、押し出し、クロムという処理をしています。モノクロでご覧になる皆さんにはうまく表現できているかどうか心配ですが、ちょっと面白いのではないでしょうか。

最後は、立体化です。図は左から、浮き彫り、押し出し、クロムという処理をしています。モノクロでご覧になる皆さんにはうまく表現できているかどうか心配ですが、ちょっと面白いのではないでしょうか。 私の本職は、手で書かれた文字や手で書くということの研究です。その過程で、コンピュータを利用しているうちに、いろいろな人と出会い、さまざまなことを知りました。本連載を作り上げたのはその出会った皆さんであり、私は単なる紹介者でしかありません。そして、この連載でさらに人の輪、表現の輪が広がってくれることを祈ります。

私の本職は、手で書かれた文字や手で書くということの研究です。その過程で、コンピュータを利用しているうちに、いろいろな人と出会い、さまざまなことを知りました。本連載を作り上げたのはその出会った皆さんであり、私は単なる紹介者でしかありません。そして、この連載でさらに人の輪、表現の輪が広がってくれることを祈ります。