- はじめに

字形を整える際にその外側のおおよその形、すなわち概形に着目するという考え方は、現行の小学校低学年用書写教科書に必ず採用されているばかりでなく、古典的文献にも見られる。これらから、文字の認識・美感等において概形が重要な要素となっていることが予想される。ただし、書写教科書などにおける概形の捉え方は必ずしも一定とは言えず、またそれに関する研究も決して多いとは言えない。

本研究では、コンピュータにより手書き文字の概形を分類する手法について提案する。これを用い、印刷用字形および規範とされる手書き文字の字形について、学習指導要領*1における学年別漢字配当表より「一」を除いた1005字を分析することにより、書写指導の基礎としての手書き文字の概形特徴について考察する。

- 概形に関する考え方

- 概形に関する過去の記述

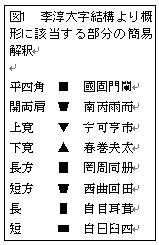

「概形」という用語自体の登場を別に考えれば、文字の概形に着目した考え方は古くからみられる。結構法について述べた書論には不明確ながらも関係する考え方が散見され、特に李淳の大字結構八十四法*2では、かなり明確な形で記述されている。これを解釈したものを図1に示す。

「概形」という用語自体の登場を別に考えれば、文字の概形に着目した考え方は古くからみられる。結構法について述べた書論には不明確ながらも関係する考え方が散見され、特に李淳の大字結構八十四法*2では、かなり明確な形で記述されている。これを解釈したものを図1に示す。

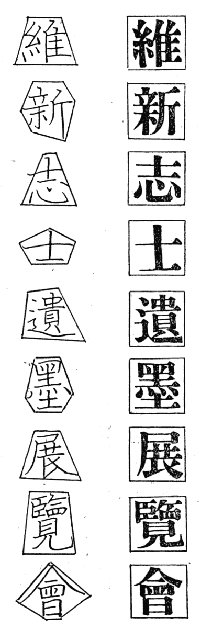

近代に目を向けると、大正期の書き方関係の書籍にも少なからずみられる。水戸部・本田*3は、「・・縦長に作るべきもの、或いは横長に作るべきもの、上部を狭少につくるべきもの、同じく広大に作るべきもの、純然たる三角形につくるべきもの、菱形につくるべきもの、乃至は円形に作るべきものなど」のように、形状について示している。山口・岡田*4においては、「結構法の説明了解共に困難なる幼学年の児童にあっては、結構法を授くる準備として、丸、四角、三角、菱形及これ等の変形を以って単に概形を知らしめる事に止め、文字には一定の形態を備うる事を知らしめる・・」「・・概形を知らしめるためには、丸、四角、三角、菱形等の基本的幾何図形及これ等の変形中の適当なものを方便にかつて範書の上に色チョークを以って示し・・」と、その指導方法に言及している。またいわゆるペン習字の一般向け書籍として、黒柳*5の場合、図2の例を示すとともに、「・・一般人の字形が活字の形に近よりつつある それは実用の書としては何等差支えなく寧ろ喜ぶべきことであるが美のリズムが取り去られて行くわけである」と、実用の書における概形の問題についても触れている。

近代に目を向けると、大正期の書き方関係の書籍にも少なからずみられる。水戸部・本田*3は、「・・縦長に作るべきもの、或いは横長に作るべきもの、上部を狭少につくるべきもの、同じく広大に作るべきもの、純然たる三角形につくるべきもの、菱形につくるべきもの、乃至は円形に作るべきものなど」のように、形状について示している。山口・岡田*4においては、「結構法の説明了解共に困難なる幼学年の児童にあっては、結構法を授くる準備として、丸、四角、三角、菱形及これ等の変形を以って単に概形を知らしめる事に止め、文字には一定の形態を備うる事を知らしめる・・」「・・概形を知らしめるためには、丸、四角、三角、菱形等の基本的幾何図形及これ等の変形中の適当なものを方便にかつて範書の上に色チョークを以って示し・・」と、その指導方法に言及している。またいわゆるペン習字の一般向け書籍として、黒柳*5の場合、図2の例を示すとともに、「・・一般人の字形が活字の形に近よりつつある それは実用の書としては何等差支えなく寧ろ喜ぶべきことであるが美のリズムが取り去られて行くわけである」と、実用の書における概形の問題についても触れている。

- 現代の書写教科書における概形

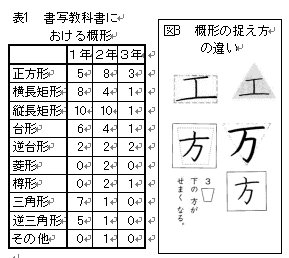

現行の小学校書写教科書*66社における概形に関する指示の頻度を、学年・形状別に示したものが表1である。1年生の初期の段階では、正方形および縦長横長の長方形などの四角形が多く見られ、徐々に他の形状が見られるようになる。また図3より、同じもしくは字形の似ている字種に対し、異なる形状が当てはめられていることがわかる。

現行の小学校書写教科書*66社における概形に関する指示の頻度を、学年・形状別に示したものが表1である。1年生の初期の段階では、正方形および縦長横長の長方形などの四角形が多く見られ、徐々に他の形状が見られるようになる。また図3より、同じもしくは字形の似ている字種に対し、異なる形状が当てはめられていることがわかる。

書写書道教育以外の分野においても、文字に対して「概形」「外形」という用語や概念を用いている分野がある。特に情報処理における用例について確認した。たとえば、中村ら*7は、文字の占める面積や縦横比を求めるための外接矩形を概形と呼んでいる。また横澤ら*8は、文字を多方向からスキャンしたデータを外形特徴としている。これらの例から、情報処理の分野における概形という用語については、外接矩形もしくは文字認識上の特殊な特徴量を指していることが理解できる。- 他分野における捉え方

手書き文字は、毎回必ず違った形状としてあらわれるものであるから、当然その外側を囲んだ形状も、書かれた文字の数だけ存在することになる。 また、文字の概形の持つ意味について、次にあげる三点の解釈が可能だと思われる。- 概形の持つ意味

- 視認性(言語認識)

- 美感

- 書きやすさ

概形が整うことは、見た目上の美しさ、美感に関する事柄であろうと思われる。また、その字種の点画構成上、必然的にそのようになりやすい形状であると考えたとき、書きやすいという点においても有効だと思われる。また先の黒柳は、手書きの形が印刷用の形に近づいても実用上問題がないとしているが、現代の福田ら*9の実験によって日本人は漢字を全体として捉えトップダウン的な見方をしているという結果も示されており、筆者らはこの点について次のように考える。印刷用字形にくらべ手書きの場合、その安定性からいっても読みやすさの点で劣らざるを得ないと予想できる。そのため、仮に明朝体であればどの字種においても比較的方形に近い形状で問題ないが、手書きの場合、字種ごとに概形が異なった方がその視認性が高まるのではないかという考え方である。

- 分析方法に関する考察

手書き文字の概形を分析するにあたり、いくつかの形状を設定し、各文字を分類する方法をとる。以下、具体的方法について説明していく。

- 図形的特徴(形状)と縦横比

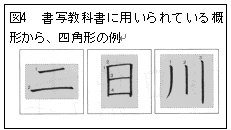

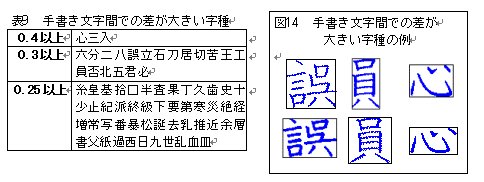

先の現行書写教科書における例や図4からもわかるように、同じ長方形といっても、その縦横の比率からさまざまなものが存在し、無限の長方形が設定できることになる。このことから、まず本研究における概形の設定を考える上で、

先の現行書写教科書における例や図4からもわかるように、同じ長方形といっても、その縦横の比率からさまざまなものが存在し、無限の長方形が設定できることになる。このことから、まず本研究における概形の設定を考える上で、

- 図形的特徴(以下、「形状」と略称)

- 縦横比

とに分けて検討することとする。

- 形状の設定

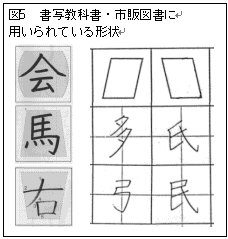

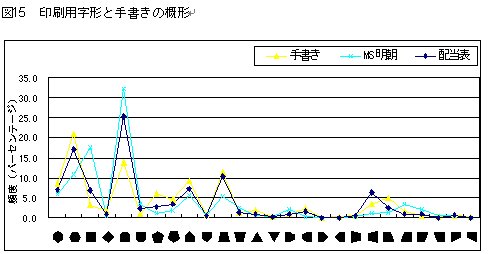

次に形状の設定である。過去の文献においても、丸・四角・三角・菱形などが用いられていた。また、書写教科書等においても図5のように、用いられている形状はさまざまである。円・長方形などであれば、縦横比という項目を別に設定することで対応が可能であるが、台形などの場合、上辺・下辺の比率により無限の台形が設定できることになる。本研究では、実際の教育場面を意識することなく、基礎研究として以下のように形状を定めることとした。

次に形状の設定である。過去の文献においても、丸・四角・三角・菱形などが用いられていた。また、書写教科書等においても図5のように、用いられている形状はさまざまである。円・長方形などであれば、縦横比という項目を別に設定することで対応が可能であるが、台形などの場合、上辺・下辺の比率により無限の台形が設定できることになる。本研究では、実際の教育場面を意識することなく、基礎研究として以下のように形状を定めることとした。

- 対称性 まず、対称性として、

- 上下左右対称

- 左右対称

- 上下対称

- 非対称

- 角の数と角度の設定

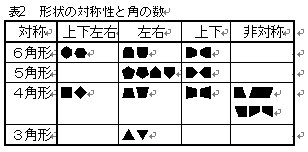

次の段階として、直線により構成される図形を用いることとし、6角形から3角形までの図形を設定した。これらの組み合わせから、表2に示す26種の形状を用いる。

次の段階として、直線により構成される図形を用いることとし、6角形から3角形までの図形を設定した。これらの組み合わせから、表2に示す26種の形状を用いる。

を設定した。

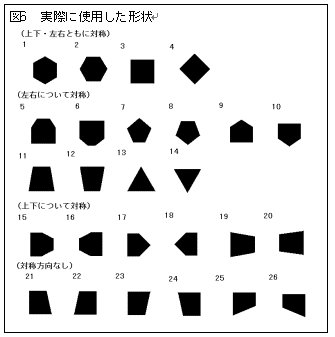

なお、これらの形状の選択には、実験段階において約40種の形状を試行した。それぞれの角度、言い換えるなら台形における上辺・下辺の比率などについては、任意に設定した形状を主観調査(後述)との関係から実験を繰り返すことで設定した。実際に使用した形状を図6に示す。

なお、これらの形状の選択には、実験段階において約40種の形状を試行した。それぞれの角度、言い換えるなら台形における上辺・下辺の比率などについては、任意に設定した形状を主観調査(後述)との関係から実験を繰り返すことで設定した。実際に使用した形状を図6に示す。

縦横比の測定と形状の分類には、コンピュータを用いる。その理由は、特に形状の分類において仮に主観的分類であっても再現性があることが望ましいためである。人間の主観的判断に近い分類となるよう、金沢大学教育学部の書写書道専攻学生らの判断を参考にして、コンピュータのソフトウェアを設定した。- 縦横比の測定と形状の分類方法

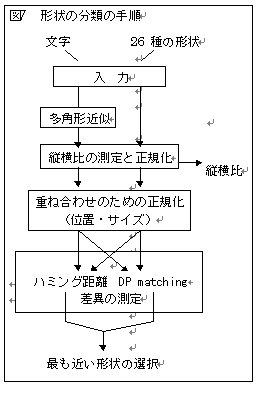

方法は図7のとおりである。文字・形状それぞれを入力し、文字のみ輪郭の多角形近似をおこなう。まず縦横比を測定した後、縦横比を一定にする。次に重ね合わせのため、位置・サイズを正規化する。その後、差異の測定をおこない最も近い形状を選択する。

方法は図7のとおりである。文字・形状それぞれを入力し、文字のみ輪郭の多角形近似をおこなう。まず縦横比を測定した後、縦横比を一定にする。次に重ね合わせのため、位置・サイズを正規化する。その後、差異の測定をおこない最も近い形状を選択する。

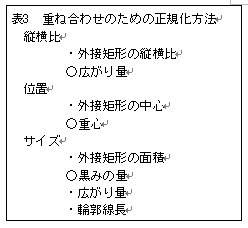

正規化の方法としては、表3に示す組み合わせ2×2×4=16通りを試行し、主観評価にもっとも合う結果となった表中の丸印を付したものを使用した。差異の計算方法としては、単純な重ね合わせによるハミング距離、輪郭特徴のDP matchingを用いて、文字と各形状との距離を計算し、最も近いものを選択するというハイブリッドタイプとした。ハミング距離による方法は、すでに山崎ら*10に見られるものである。なお、ハイブリッドタイプとした理由は、主観評価との比較において、どちらか一方では適切な結果が得られなかったことによる。人間の主観では、重ね合わせて考える場合と、角の存在に着目する場合とがあり、字種により重視される部分が異なるのではないかと予想される。今後の研究課題である。

正規化の方法としては、表3に示す組み合わせ2×2×4=16通りを試行し、主観評価にもっとも合う結果となった表中の丸印を付したものを使用した。差異の計算方法としては、単純な重ね合わせによるハミング距離、輪郭特徴のDP matchingを用いて、文字と各形状との距離を計算し、最も近いものを選択するというハイブリッドタイプとした。ハミング距離による方法は、すでに山崎ら*10に見られるものである。なお、ハイブリッドタイプとした理由は、主観評価との比較において、どちらか一方では適切な結果が得られなかったことによる。人間の主観では、重ね合わせて考える場合と、角の存在に着目する場合とがあり、字種により重視される部分が異なるのではないかと予想される。今後の研究課題である。

以上の処理について、具体的な手順を紹介しておく。- 具体的処理

- 入力・切り出し用プログラムと保存形式

- 測定用プログラム

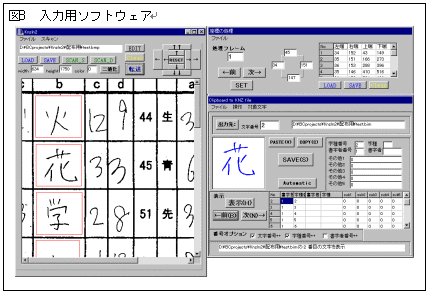

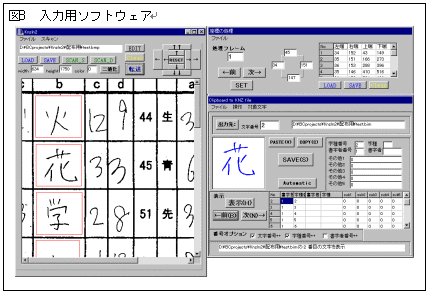

測定には図9に示すオリジナルのプログラムを使用した。なお、DP matchingの部分のプログラミングには、吉村・龍岡らの関数を用いている。文字とその概形、比較する形状およびその重ね合わせの様子を表示しつつ、縦横比および最も近い形状を左のフレーム中に表示していく。なお、下段のフレームには、文字と各形状との距離および順位が表示される。また、ワークベンチとして、先に表3で示した正規化方法の選択、ハミング距離・DP matchingそれぞれの数値の表示などを可能としている。入力切り出し用プログラム・測定用プログラム共に、コンパイラはBorland C++ Builderを用いた。

測定には図9に示すオリジナルのプログラムを使用した。なお、DP matchingの部分のプログラミングには、吉村・龍岡らの関数を用いている。文字とその概形、比較する形状およびその重ね合わせの様子を表示しつつ、縦横比および最も近い形状を左のフレーム中に表示していく。なお、下段のフレームには、文字と各形状との距離および順位が表示される。また、ワークベンチとして、先に表3で示した正規化方法の選択、ハミング距離・DP matchingそれぞれの数値の表示などを可能としている。入力切り出し用プログラム・測定用プログラム共に、コンパイラはBorland C++ Builderを用いた。

コンピュータ上で字形を扱うためのデータ形式は、以下の通りとした。画像データは、128×128ドットの二値パターンを用いる。ただし保存形式としては、過去に押木*11が用いているデータ形式に合わせ、補助的なデータを含めることも考慮して8階調のパターンとし、1文字当たり128×128×3ビットの非圧縮、それに文字番号・字種番号・書字者番号(各2byte)・字種(10byte)・書字者名(20byte)・補助データ領域(2byte× 5)とした。これらの等長データにより、ランダムにアクセスできるものとした。

入力には図8に示すオリジナルのプログラムを用いた。必要とするハードウェアは、Windows95 / Windows98の稼働するコンピュータとTWAIN対応イメージスキャナとなる。ただし、別に画像入力方法があれば、TWAIN対応イメージスキャナに限らない。イメージスキャナより入力されたデータが左側のフレームに表示される。このフレームは、スキャナからの入力・ファイル入出力(BMP/JPEG)の各機能の他、補助的な画像処理機能として、消しゴム、減色・RGB調整・色の反転・グレースケール化、イメージの回転・拡大縮小、輪郭抽出・ぼかし他の機能を持つ。このフレーム上において、文字の切り出し枠をマウスにて直接的に指定し、その切り出し枠の情報を右上のフレームにて扱う。右下のフレームにおいて、先に示した画像データ形式により、文字データの入出力をおこなう。このフレームは、画像データのランダムアクセスによる表示・入出力およびクリップボードへのコピーなどの機能を持つ。なお、スキャンするシートの形式が同じならば、いったん切り出し枠を指定しておくことで、自動的に1シート分の入力が可能である。処理に要する時間は、次の通りである。スキャンに要する時間はスキャナの能力に依存するが、切り出し・保存処理自体は1文字当たり0.7秒程度(PentiumII 266マシンにて)と決して早いとは言えないものの、十分実用になるものであると考える。

入力には図8に示すオリジナルのプログラムを用いた。必要とするハードウェアは、Windows95 / Windows98の稼働するコンピュータとTWAIN対応イメージスキャナとなる。ただし、別に画像入力方法があれば、TWAIN対応イメージスキャナに限らない。イメージスキャナより入力されたデータが左側のフレームに表示される。このフレームは、スキャナからの入力・ファイル入出力(BMP/JPEG)の各機能の他、補助的な画像処理機能として、消しゴム、減色・RGB調整・色の反転・グレースケール化、イメージの回転・拡大縮小、輪郭抽出・ぼかし他の機能を持つ。このフレーム上において、文字の切り出し枠をマウスにて直接的に指定し、その切り出し枠の情報を右上のフレームにて扱う。右下のフレームにおいて、先に示した画像データ形式により、文字データの入出力をおこなう。このフレームは、画像データのランダムアクセスによる表示・入出力およびクリップボードへのコピーなどの機能を持つ。なお、スキャンするシートの形式が同じならば、いったん切り出し枠を指定しておくことで、自動的に1シート分の入力が可能である。処理に要する時間は、次の通りである。スキャンに要する時間はスキャナの能力に依存するが、切り出し・保存処理自体は1文字当たり0.7秒程度(PentiumII 266マシンにて)と決して早いとは言えないものの、十分実用になるものであると考える。

- 主観評価との相関

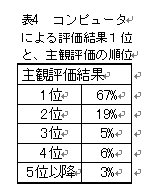

形状の設定・分類方法、そしてプログラミングは、先に述べたとおり書写書道専攻の学生らの主観に近い形でおこなった。これらの方法の妥当性を検討するために、学年別漢字配当表における1学年に該当する字種より「一」をのぞいた79字種について、書写教科書に掲載されている字形を用い、一般学生36名による主観との対応を調査した。その結果として、コンピュータが最も近いとした形状に対して、その形状を選択した学生の人数をパーセンテージで示したものが表4である。両者が一致したものは約70%にすぎず、少なからぬずれが見られる。このずれはどのように解釈できるであろうか。一致しない理由について、以下の要素が考えられる。

形状の設定・分類方法、そしてプログラミングは、先に述べたとおり書写書道専攻の学生らの主観に近い形でおこなった。これらの方法の妥当性を検討するために、学年別漢字配当表における1学年に該当する字種より「一」をのぞいた79字種について、書写教科書に掲載されている字形を用い、一般学生36名による主観との対応を調査した。その結果として、コンピュータが最も近いとした形状に対して、その形状を選択した学生の人数をパーセンテージで示したものが表4である。両者が一致したものは約70%にすぎず、少なからぬずれが見られる。このずれはどのように解釈できるであろうか。一致しない理由について、以下の要素が考えられる。- 適切な概形がないために、主観的にもばらつきが生じる場合

- コンピュータは細かい点に着目しているのに対し、主観的には大まかに捉えている場合

- 主観評価者よりも分類方法を設定した評価者の捉え方の方が勝っている場合

- 計算上、人間の主観と一致しない場合

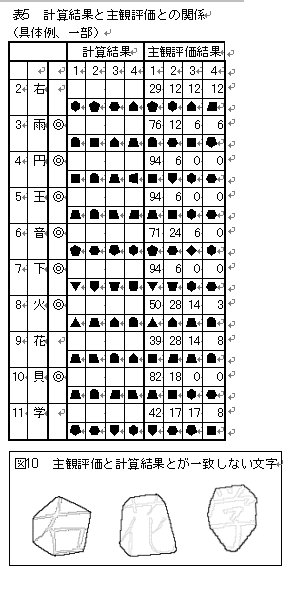

表5は、冒頭の10文字について、計算結果と主観評価それぞれ4位まで示したものである。全体の比率と同じく、「雨・円・王・音・下・火・貝」の7文字は、計算結果と主観評価とが一致している。

一致していない3文字(図10)にはどれが該当するであろうか。「右」の場合、コンピュータは文字の左側の特徴に着目し、主観評価では右側の特徴を重視している人が多いことがわかる。このように左右非対称の場合、どちらの特徴に着目するかは主観評価でもばらつき、判断が別れるという理解ができる。次に「花」の場合、主観評価では長方形が1位となっているが、計算結果では台形が1位となっている。その原因は、コンピュータの処理が書写書道専攻の学生の判断を元にしており、かなり細かく特徴を捉えようとしているのに対し、一般学生による主観評価では大まかな分類をしている結果といえよう。「学」については、この2者の複合的理由といえるであろう。左右どちらに着目するかという点と、「学」が上辺に対し下方で広がっているという細かい点に着目できているかどうかということである。

これらから、特に1から3の要素が大きいことがわかる。もちろん、4の要素がないとは言い切れないが、本研究ではある程度の分類が可能だと判断し分析を進めた。

表5は、冒頭の10文字について、計算結果と主観評価それぞれ4位まで示したものである。全体の比率と同じく、「雨・円・王・音・下・火・貝」の7文字は、計算結果と主観評価とが一致している。

一致していない3文字(図10)にはどれが該当するであろうか。「右」の場合、コンピュータは文字の左側の特徴に着目し、主観評価では右側の特徴を重視している人が多いことがわかる。このように左右非対称の場合、どちらの特徴に着目するかは主観評価でもばらつき、判断が別れるという理解ができる。次に「花」の場合、主観評価では長方形が1位となっているが、計算結果では台形が1位となっている。その原因は、コンピュータの処理が書写書道専攻の学生の判断を元にしており、かなり細かく特徴を捉えようとしているのに対し、一般学生による主観評価では大まかな分類をしている結果といえよう。「学」については、この2者の複合的理由といえるであろう。左右どちらに着目するかという点と、「学」が上辺に対し下方で広がっているという細かい点に着目できているかどうかということである。

これらから、特に1から3の要素が大きいことがわかる。もちろん、4の要素がないとは言い切れないが、本研究ではある程度の分類が可能だと判断し分析を進めた。

- 印刷用字形と手書き楷書字形との差異

手書き楷書字形における偏差

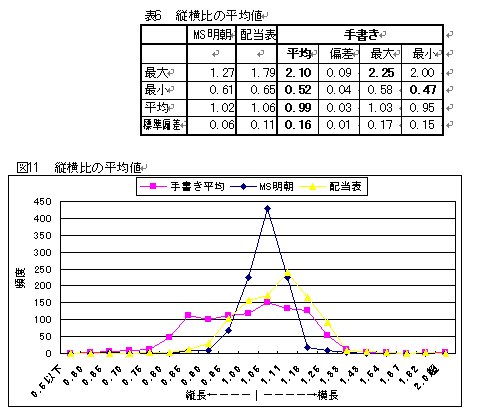

文字に外接する矩形の高さを1とした際の横の比率を縦横比として計算をおこなった。表6に、明朝・配当表・手書き(全教科書の平均)についての平均値等を示した。比率的には、手書き<明朝<配当表の順で縦長であることがわかる。特に注目すべきは、最大・最小値の幅と標準偏差である。手書き>配当表>明朝の順でばらつきが大きい。このことは図11のグラフからも読みとれる。明朝が大きなピークを挟んで急角度で対称的なグラフを描くのに対し、配当表はかなりなめらかで特に横長方向への分布が多く見られる。それに対し、手書きの場合、0.8から1.15まで比較的フラットな分布を示し、字種により縦横比に差があることが顕著である。配当表と比べた場合、縦長の字形がかなり存在することがわかる。

文字に外接する矩形の高さを1とした際の横の比率を縦横比として計算をおこなった。表6に、明朝・配当表・手書き(全教科書の平均)についての平均値等を示した。比率的には、手書き<明朝<配当表の順で縦長であることがわかる。特に注目すべきは、最大・最小値の幅と標準偏差である。手書き>配当表>明朝の順でばらつきが大きい。このことは図11のグラフからも読みとれる。明朝が大きなピークを挟んで急角度で対称的なグラフを描くのに対し、配当表はかなりなめらかで特に横長方向への分布が多く見られる。それに対し、手書きの場合、0.8から1.15まで比較的フラットな分布を示し、字種により縦横比に差があることが顕著である。配当表と比べた場合、縦長の字形がかなり存在することがわかる。

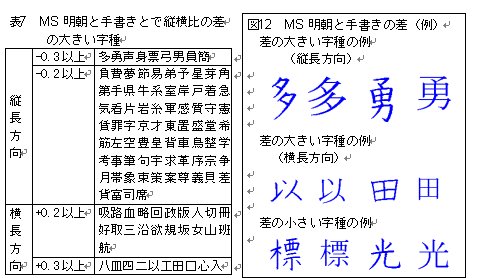

このように手書き文字と、印刷用字形とでは縦横比に差異があることが確認できる。特に明朝体と手書きとで縦横比に差が大きい字種について、表7に示すと共に図12にその例を載せた。

このように手書き文字と、印刷用字形とでは縦横比に差異があることが確認できる。特に明朝体と手書きとで縦横比に差が大きい字種について、表7に示すと共に図12にその例を載せた。

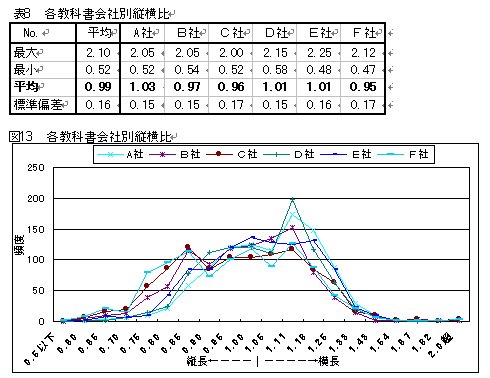

各教科書会社別に縦横比を見た場合、表8のように平均値からある程度のばらつきがあることがわかる。また図13から、F社は縦長ぎみに、A社は横長気味に分布していることが読みとれる。また同じ平均値を示すD社とE社でも、ピークを持つD社に対し、平均的な分布をなめらかに示すE社とでは異なることがわかる。

各教科書会社別に縦横比を見た場合、表8のように平均値からある程度のばらつきがあることがわかる。また図13から、F社は縦長ぎみに、A社は横長気味に分布していることが読みとれる。また同じ平均値を示すD社とE社でも、ピークを持つD社に対し、平均的な分布をなめらかに示すE社とでは異なることがわかる。

このように分布だけを見た場合、比較的一定の縦横比を示すように思われるが、字種別に見ると同じ字種でかなりの縦横比の差が見られる。差が大きい傾向にある字種を表9に、その例を図14 に示す。

このように分布だけを見た場合、比較的一定の縦横比を示すように思われるが、字種別に見ると同じ字種でかなりの縦横比の差が見られる。差が大きい傾向にある字種を表9に、その例を図14 に示す。- 印刷用字形と手書き楷書字形との差異

概形特徴の分類をおこない、分類された字種の数を図15に示す。配当表と手書きとは、似た概形が多く選ばれていることがわかる。また明朝体は、長方形に分類される字種が多く、印刷用字形として詰めた際に整然としていなければならない必要性がうかがわれる。

概形特徴の分類をおこない、分類された字種の数を図15に示す。配当表と手書きとは、似た概形が多く選ばれていることがわかる。また明朝体は、長方形に分類される字種が多く、印刷用字形として詰めた際に整然としていなければならない必要性がうかがわれる。

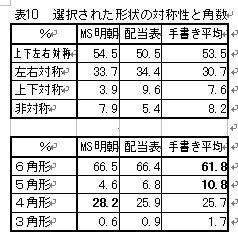

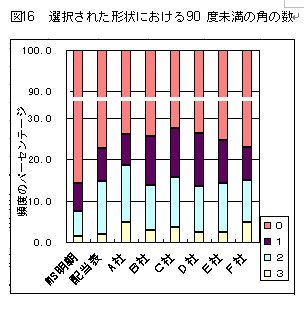

多く分布した形状にどのような特徴があるのか、形状の角の数と対称性とを集計したものが、表10である。対称については、明朝において上下対称の形状が他に比べて少ない程度である。角の数については手書きにおいて明朝体等より5角形が多く選択されているという傾向が見られる。

多く分布した形状にどのような特徴があるのか、形状の角の数と対称性とを集計したものが、表10である。対称については、明朝において上下対称の形状が他に比べて少ない程度である。角の数については手書きにおいて明朝体等より5角形が多く選択されているという傾向が見られる。

この点について、手書きの場合、尖った角をもつ形状が比較的多いのではないかと仮定し、選択された形状における90度未満の角の数を調べ、図16に示した。その結果、印刷用字形・手書き共に、90度未満の角をまったく含まない字種が70%以上を占めるが、印刷用字形特に明朝体においては、90度未満の角が少なめであることがわかる。このことから、手書き文字の字形では、特徴的な形状であることにより、その字種だということを示す視認性を高めている可能性も考えられる。

この点について、手書きの場合、尖った角をもつ形状が比較的多いのではないかと仮定し、選択された形状における90度未満の角の数を調べ、図16に示した。その結果、印刷用字形・手書き共に、90度未満の角をまったく含まない字種が70%以上を占めるが、印刷用字形特に明朝体においては、90度未満の角が少なめであることがわかる。このことから、手書き文字の字形では、特徴的な形状であることにより、その字種だということを示す視認性を高めている可能性も考えられる。

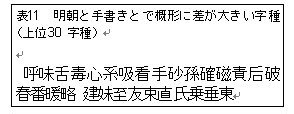

次に、明朝と手書きの字形をそれぞれ多角形近似した上、重ね合わせ、その類似度を測定した。測定方法は形状の分類と同様の方法である。この結果から、明朝と手書きとでその概形に差が大きい字種30字種を表11に示す。

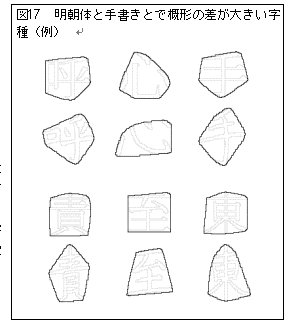

次に、明朝と手書きの字形をそれぞれ多角形近似した上、重ね合わせ、その類似度を測定した。測定方法は形状の分類と同様の方法である。この結果から、明朝と手書きとでその概形に差が大きい字種30字種を表11に示す。 そのうち例として6字種のみ図17に載せた。表11に示す字種について考察すると次のようになる。まず左右の部分形からなる文字であり、左右の大きさが異なる字種が多く含まれていることがわかる。「呼」などがその例である。また、横画の長さの統一方法による違い、すなわち一画強調的な形状かどうかの違いが大きい。一般的な横画の長さの例が「至」であり、横画とはらいの関係が「東」、また縦画の長さが「責」、横方向への払いと横画との関係の違いが「手」ということになる。他に、単純な字形の違いとして「心」などがあげられる。学習要素としては、部分形の組立や点画の長さによって学習できる内容とも言えるが、概形の違いにも着目すべき字種である。

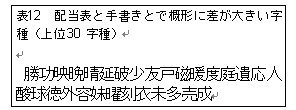

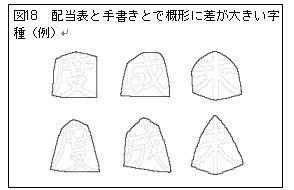

そのうち例として6字種のみ図17に載せた。表11に示す字種について考察すると次のようになる。まず左右の部分形からなる文字であり、左右の大きさが異なる字種が多く含まれていることがわかる。「呼」などがその例である。また、横画の長さの統一方法による違い、すなわち一画強調的な形状かどうかの違いが大きい。一般的な横画の長さの例が「至」であり、横画とはらいの関係が「東」、また縦画の長さが「責」、横方向への払いと横画との関係の違いが「手」ということになる。他に、単純な字形の違いとして「心」などがあげられる。学習要素としては、部分形の組立や点画の長さによって学習できる内容とも言えるが、概形の違いにも着目すべき字種である。 同様に、配当表と手書きとでその形状に差が大きい字種30字種を表12に示すと共に、その例として3字種を図18に載せた。左右の部分形の組み合わせ方による違いの他、払いや「成」の4画目などの特徴的な画の長さの強調などがその理由となっている。

同様に、配当表と手書きとでその形状に差が大きい字種30字種を表12に示すと共に、その例として3字種を図18に載せた。左右の部分形の組み合わせ方による違いの他、払いや「成」の4画目などの特徴的な画の長さの強調などがその理由となっている。

- 手書き楷書字形における偏差

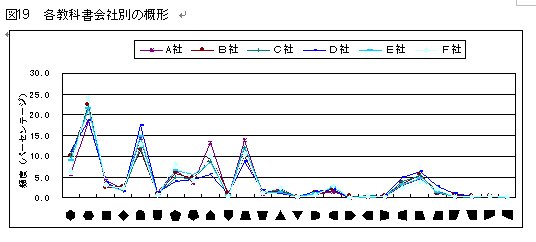

各教科書会社別に形状ごとの分類を示したものが、図19である。このように手書き文字においては、似た分布を示すことが読みとれる。

各教科書会社別に形状ごとの分類を示したものが、図19である。このように手書き文字においては、似た分布を示すことが読みとれる。

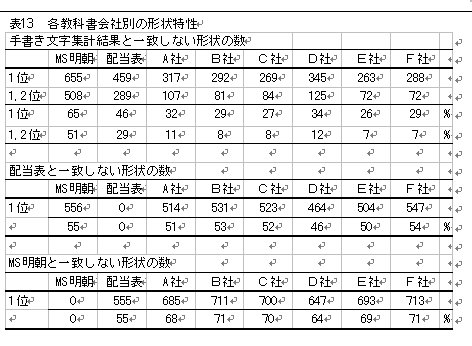

次に、6社各字種ごとに各形状に分類した際、その字種で最も多く分類されている形状・2番目に多く分類されている形状を調べた。この結果と、各社の字形がそれぞれの形状と一致しているか否かを示したものが、表13である。2位までを比べた場合、E社とF社が7%と、6社中で平均的な形状をしている。また、12%を示したD社の場合、同じく表13の下段より、最も配当表の字形に近いことがわかる。

次に、6社各字種ごとに各形状に分類した際、その字種で最も多く分類されている形状・2番目に多く分類されている形状を調べた。この結果と、各社の字形がそれぞれの形状と一致しているか否かを示したものが、表13である。2位までを比べた場合、E社とF社が7%と、6社中で平均的な形状をしている。また、12%を示したD社の場合、同じく表13の下段より、最も配当表の字形に近いことがわかる。

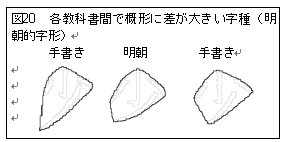

「少」を例に手書きと明朝の字形を図20に示す。この例では、手書き相互の差が、明朝と手書きの差より、大きいことがわかる。

「少」を例に手書きと明朝の字形を図20に示す。この例では、手書き相互の差が、明朝と手書きの差より、大きいことがわかる。

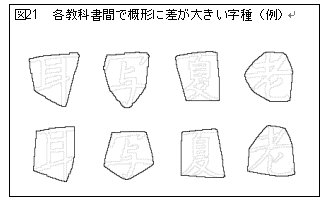

ここで、手書きの字形どうしを重ね合わせ、形状の分類と同様の方法でその類似度を測定した。すなわち、6社総当たりで1字種当たり15回、計15075回の計算をおこなった。各教科書間で概形に差が大きかった字種上位30字種を表14に示すと共に、その一部を例として図21に載せた。明朝と手書きとで差の大きい字種では、左右の部分形から構成される字が多くを占めたが、手書き相互の場合、横画もしくは冠、さらに払い等のいわゆる一画強調をどこでおこなうかといった問題に起因していることが読みとれる。このように規範とされる字形であっても、その形状にばらつきがあることを理解しておく必要があると考える。

ここで、手書きの字形どうしを重ね合わせ、形状の分類と同様の方法でその類似度を測定した。すなわち、6社総当たりで1字種当たり15回、計15075回の計算をおこなった。各教科書間で概形に差が大きかった字種上位30字種を表14に示すと共に、その一部を例として図21に載せた。明朝と手書きとで差の大きい字種では、左右の部分形から構成される字が多くを占めたが、手書き相互の場合、横画もしくは冠、さらに払い等のいわゆる一画強調をどこでおこなうかといった問題に起因していることが読みとれる。このように規範とされる字形であっても、その形状にばらつきがあることを理解しておく必要があると考える。

- 分析結果のまとめと可能性