・その時目標を達成できなくても、いつか役に立つ力であること ←理解という部分を忘れないこと ・子どもたちの字からスタートする指導であること ←「手本を学ぶ」から「手本で学ぶ」へ ←自分の文字を見直す力の育成 ・基礎基本としての合理性・汎用性の重視 |

これらについて、うまく説明できるかどうかわかりませんが、お話ししてみることにしますね。

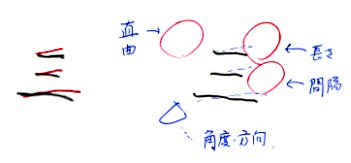

まず、ノートに3cmくらいの正方形を書き、小学生になったつもりで、漢数字の「三」という字を書いてみて下さい。よろしいですか。それでは、皆さん自身が書いた「三」とwatasi の「三」とをくらべてみて下さい。

|

私は、真ん中の横画が上の横画に等しい、もしくは真ん中の横画が上の横画より短い、というパターンで書きました。このいずれのパターンも整って見えますね。それでは、皆さん自身が書いた「三」と私の書いた「三」とをくらべてみて下さい。皆さんは自分自身の書いた文字と、私の書いた文字を比較しました。そのことが、書写の学習としてどのような意味を持つのでしょうか。

|

まず、ここで押さえておいてほしいことは、「三」という字をうまく書ける子どもたちを育てるのではなく、「三」という字を使って、他の字もうまく書ける子どもたちを育てようということ、そのためには、学習内容という視点で考えなければならないということです。

このことが、先にお話しした「手本を学ぶ」か「手本で学ぶ」かという問題になります。ここで少し補足をしておきたいと思います。アンケートなどで、自分の字について「上手である」「少し上手である」「普通である」「少し下手である」「下手である」という問いをしたとき、その答えは「下手」よりにかなり分布します。普通であれば、「普通」を中心とした正規分布をしてほしいわけですが、これはどうしたわけでしょう。もちろん、日本人特有の謙虚さがでているとも言えるでしょう。ただ、それだけではないように思われるのは、いわゆる「上手な字」というのは、<お手本のような字>だというイメージがあるからではないかと推測するのです。しかし、よく考えてみると、お手本の字はおそらく日本有数の人が書いているに違いありません。さらにそれが印刷されて手本となるとすれば、有数の字のうまい人が、腕によりをかけて書いているはずです。ごく普通の私たちが、日常字を書く場面で、どうしてそんなにうまく書けましょうか。確かに、お手本のような字が書けるようになるのはすごい技能だと思います。それに越したことはないのかも知れません。しかし、すべての人の目標がそこにある必要もないはずです。

また、すべての人がいわゆるお手本のような字が書けるようになるということは、ある意味で個性をなくす方向性といえるかも知れません。現在、国語科書写は、学習指導要領において「言語事項」に位置づけられています。以前は、「表現」という領域に位置づけられていました。このことの賛否はありましょうが、私は積極的な表現というよりも、日常生活において文字を書くという基礎的な能力の充実が先であろうと思います。しかし、その基礎的な能力の育成において、必要以上に個性を奪う必要もないと思うのです。この、社会に通用する記号としての文字、そのどのあたりまでを個性として良いのか、このことはまた別の機会に考えることとして、次の内容に進みます。

たとえば、先ほどから私は二つのタイプの「三」という字を書いてきました。一つは、真ん中の横画が短いタイプ、一つは、上二本の横画の長さが等しいタイプです。この二つのタイプを見て、どちらが望ましいと感じますか? また先ほど自分で書いてみた「三」という字を見たとき、どちらのタイプで書いているでしょうか?

|

実はこのどちらで書いても全く問題はありません。どちらも正しい字です。ただし、書写指導上どちらがより望ましいかという点では、少し考えてみる必要があるのです。試しに書道の「書」という字を書いてみて下さい。「三」は非常に単純な構造の字ですし、おそらく「三」という字の横画のバランスが、難しい、整えにくいとは感じないのではないでしょうか。それに対して、「書」という字はたくさん横画がありますね。そして、このたくさんの横画の長さのバランスについて、自信があるでしょうか?

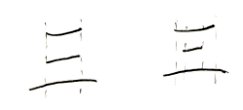

「書」という字も、私は二つのタイプを用意しました。ひとつは、それぞれの横画の長さが違うタイプ、ひとつは、横画の長さを統一して一画のみ強調したタイプです。どうでしょう、気がつきましたか? 「三」という字であれば真ん中の横画短く書くタイプ、「書」という字であればすべての横画の長さを変えてバランスを取るタイプ、これらはその字その字で、学習する内容が違ってしまいます。それに対して、基本的に横画の長さをそろえるということを学習し、一画のみを強調するという学習内容は、複数の横画がある文字のほとんどに応用することが可能ですよね。これを、長さの統一と一画強調といいます。

このように、その字を学習するのではなく、多くの文字について使える知識を学習し、応用させて練習することが書写指導において重視されるべきだと思います。それが一点目の汎用性ということです。

もちろん、バランス感覚に優れた人であれば、すべての横画の長さを変えつつ整った読みやすい字を書くことが可能でしょう。しかし、ごく一般の人、また小学生にとってこれだけたくさんの横画のバランスを整えるのは容易ではないはずです。とすれば、私たちはかえって難しいバランスを子どもたちに要求する必要もないと考えられますね。私は、まず最初に基本的なことを学習してもらい、その上でバランス感覚に優れた子供であればそれ以上のことも学習しても良い、もしくは基本的なことを学習する上でもバランス感覚に優れた子供が十分に整った字を実現していれば、それより基本的な内容を押しつける必要はないと思うのです。まず、簡単にできることから初めて自信を持ってもらうということを優先させたいのです。それが二点目の「容易に理解できる基本的内容を」ということになります。

|

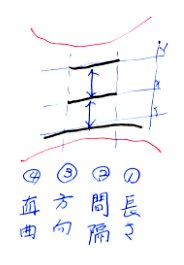

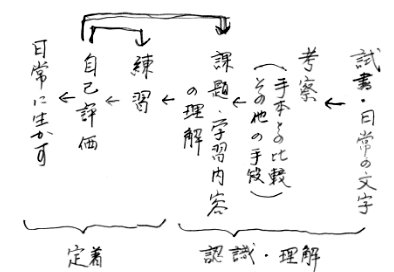

要するに、その日に学習する手本が載っている教科書のページを開きます。そして、手本をよく見るように指示、またどこに着目すべきかといった指示を受けます。そして、手本を見ながら練習をします。途中で先生のところへ持ってくるようにという指示をし、子どもたち書いたものを持っていって朱墨で添削してもらったりします。その後、再度練習をし、授業の終わりあたりには、清書の指示があって、小筆で名前を書き入れ提出する。場合によっては提出した清書を先生が直して再度返してくれることもあるでしょうし、教室に張り出してもらえることもあるでしょう。一概にはいえませんが、このあたりが一般的な書写の授業、毛筆の授業だったのではないでしょうか。

|

まだまだ実感としてわかないかも知れませんね。先ほど皆さんには、「三」「書」という字を書いてもらいました。そして、横画の長さについて比較しました。これが、この図における比較、そして学習内容の把握と考えたら少しわかってもらえるでしょうか。

このように考えてみると、先の図のようなパターンでは、あまりに理解という側面、もう少し詳しくいうと、自分の字を見つめ、より良くするために何を学習すべきかという視点が欠如していたように感じられないでしょうか!

|

どうでしょうか。まだぴんとこないかも知れませんね。評価・添削という点から、もう少し補足をしましょう。短時間でお話しする必要から、少々極端な例でお許し下さい。

たとえば、小学校で教えているとして、子どもたちの字を添削する必要があったとします。仮に、ある子どもが、次のような字を提出もしくは持ってきました。どうしますか。仮に毛筆で書かれたものであったとしたら、朱墨で直すかも知れませんね。

図の左側のように直してあげたとしたらどうでしょうか? もしかしたら、これを受け取った子どもは、自分の字は書き始めの一点しか、良くないのかも知れないと思ってしまうかも知れませんよ。また先生のきれいな線に見とれて、こんな線が書きたいと思うかも知れませんね。これが良い方向にいってくれたら良いのですが、逆に子どもが自信を失う、自分の字はどうせこんなもんだ、、といった方向にいってしまったら、あまりに悲しいことです。

一方、図の右のパターンはどうでしょうか。「三」で学習できる内容は、4点ありました。学習内容という視点で見たとき、この例は、4点のうち3点までそこそこできています。学年にもよりますが、3つは○をつけてあげて良いのではないでしょうか。そして、「少し右上がり」という点のみ気をつけるように指示したらどうでしょう。これなら、子ども自身が良いところと直すべきところが把握できるのではないかと思うのです。もちろん、実際にはこんなにうまくいかないでしょうが、考え方として忘れないでほしいのです。

まず、第一点目の注意として次のことを補足しておきます。お話しした考え方は、すべての学年でいつも同じようにおこなうべきだと考える必要はありません。

たとえば、小学校1年生で字を書き始める段階においては、ドリル的な学習ですとか、点線をなぞるなど理論ではなくひたすら覚える段階が必要なはずです。また、私個人的には、書き初めとして、毛筆でその年の目標を書いてみるなどの学習もあって良いはずです。もちろん、学習した内容を日常生活に生かすような方策がなければ、せっかく学習した内容も生きません。

なお、これらすべてについて、この時間内にお話しすることはできません。