手書き文字の「読みやすさ」って何? その1(未発表・草稿)

−<読む速さ>の測定方法について−

押木秀樹

Back

字が、読みやすい/読みにくいとか言いますが、これは何を指しているのでしょうね。また、どんな字が読みやすくまた読みにくいのでしょう。私は、手書き文字の個性は大事にすべきだと主張していますが、一方機能的に読みにくければ困ります。手本を練習すれば良いのでしょうが、手本そっくりである必要もないと思います。読みやすさのための要素を、客観的に抽出できれば良いのですが、、、。

この問題を考える考えるためには、まず「読みやすさ」とは何か、そしてどのように測定すれば良いのかということを考えなければなりません。以下、その一つの方法について考えてみたいと思います。

手書き文字の品質を知るための要素として、「書きやすさ」などとともに「読みやすさ」があげられる。「読みやすさ」を示す尺度としては、

などが考え得ることを、すでに押木*1が提案している。

このうち、速さについてはどのように測定すべきであろうか。一つには文章を提示して読み始めから読み終わりまでの時間を測定する方法が考えられる。ただし、この場合は、文章の内容理解などに要する時間との切り分けが難しい。

一方、手書き文字を瞬間的に見せて、誤読しないで認識できる時間を測定するという方法が考えられる。入鹿山*2などもこれに近い発想であるが、残念ながらまだ測定するという段階まで至っていない。瞬間的に呈示する装置は、かなり以前より心理学の分野で用いられてきた。しかし、それ専用の装置を手書き文字を研究している研究室で購入するのはなかなか(金額的に)難しいという現実があった。

一方、手書き文字を瞬間的に見せて、誤読しないで認識できる時間を測定するという方法が考えられる。入鹿山*2などもこれに近い発想であるが、残念ながらまだ測定するという段階まで至っていない。瞬間的に呈示する装置は、かなり以前より心理学の分野で用いられてきた。しかし、それ専用の装置を手書き文字を研究している研究室で購入するのはなかなか(金額的に)難しいという現実があった。

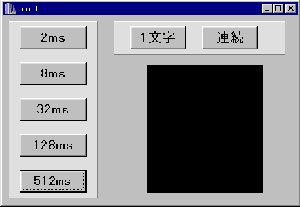

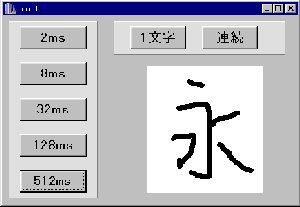

現在、コンピュータいわゆるパソコンでもかなりこれに近い処理が可能になっており、特殊な装置なしで、この実験をおこなえる可能性が出てきている。たとえば、右図のようなソフトウェアを作り、マスクしておいた部分に瞬間的に文字を表示する。そして、またマスクをするというプログラムを書けば良いと言うことになる。これで、いくつかのサンプルを用意しておいて、その認識速度の差を見るわけである。

現在、コンピュータいわゆるパソコンでもかなりこれに近い処理が可能になっており、特殊な装置なしで、この実験をおこなえる可能性が出てきている。たとえば、右図のようなソフトウェアを作り、マスクしておいた部分に瞬間的に文字を表示する。そして、またマスクをするというプログラムを書けば良いと言うことになる。これで、いくつかのサンプルを用意しておいて、その認識速度の差を見るわけである。

ただし、いくつかクリアしなければならない問題点もある。まず第一には、コンピュータの性能の問題である。呈示時間を非常に短くした場合、

ただし、いくつかクリアしなければならない問題点もある。まず第一には、コンピュータの性能の問題である。呈示時間を非常に短くした場合、

- コンピュータ自体の描画速度から生じる誤差

- ディスプレイ装置のスキャニングに要する時間から生じる誤差

について十分把握しておかなければならない。これについては、コンピュータ・ディスプレイに詳しい工学系の文献・人にあたることでクリアできるだろう。次に、実験上の問題点もいくつかある。たとえば、サンプルの呈示方法であり、同一被験者に同一字種で認識速度の実験をおこなった場合、先に呈示したサンプルで認識できれば、次のサンプルの内容が予測できてしまう。この点をどのようにクリアすべきかは、心理学系の文献をあたることで対応可能であろう。

さて、どなたかこの実験、やってみませんか??

※本稿に使用した画像は、あくまでサンプルであり、実際に使用できるソフトウェアではありません。(実はちょっと作りかけなんです。)

*1 「手書き文字研究の基礎としての研究の視点と研究構造の例」,『書写書道教育研究』11号(1997.3)

*2 入鹿山「漢字の瞬間認識特性について」/『木精』(通巻15号)

(1998.01.06)

現在、コンピュータいわゆるパソコンでもかなりこれに近い処理が可能になっており、特殊な装置なしで、この実験をおこなえる可能性が出てきている。たとえば、右図のようなソフトウェアを作り、マスクしておいた部分に瞬間的に文字を表示する。そして、またマスクをするというプログラムを書けば良いと言うことになる。これで、いくつかのサンプルを用意しておいて、その認識速度の差を見るわけである。

現在、コンピュータいわゆるパソコンでもかなりこれに近い処理が可能になっており、特殊な装置なしで、この実験をおこなえる可能性が出てきている。たとえば、右図のようなソフトウェアを作り、マスクしておいた部分に瞬間的に文字を表示する。そして、またマスクをするというプログラムを書けば良いと言うことになる。これで、いくつかのサンプルを用意しておいて、その認識速度の差を見るわけである。 ただし、いくつかクリアしなければならない問題点もある。まず第一には、コンピュータの性能の問題である。呈示時間を非常に短くした場合、

ただし、いくつかクリアしなければならない問題点もある。まず第一には、コンピュータの性能の問題である。呈示時間を非常に短くした場合、

一方、手書き文字を瞬間的に見せて、誤読しないで認識できる時間を測定するという方法が考えられる。入鹿山*2などもこれに近い発想であるが、残念ながらまだ測定するという段階まで至っていない。瞬間的に呈示する装置は、かなり以前より心理学の分野で用いられてきた。しかし、それ専用の装置を手書き文字を研究している研究室で購入するのはなかなか(金額的に)難しいという現実があった。

一方、手書き文字を瞬間的に見せて、誤読しないで認識できる時間を測定するという方法が考えられる。入鹿山*2などもこれに近い発想であるが、残念ながらまだ測定するという段階まで至っていない。瞬間的に呈示する装置は、かなり以前より心理学の分野で用いられてきた。しかし、それ専用の装置を手書き文字を研究している研究室で購入するのはなかなか(金額的に)難しいという現実があった。