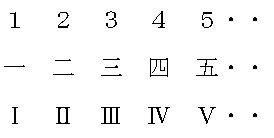

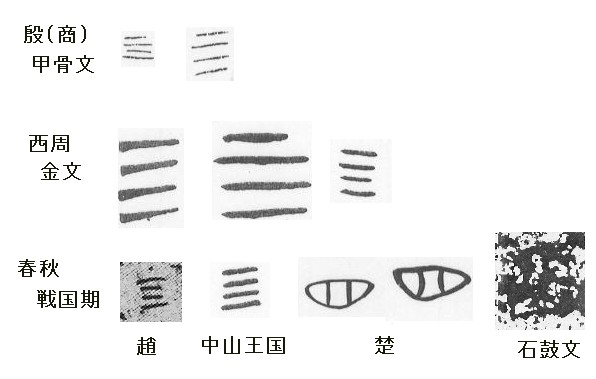

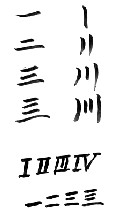

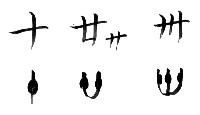

図のように漢数字では、3までは横画が一画ずつ増えていくのに、4からは異なります。ローマ数字では、3までは縦線が一本ずつ増えていくのに、4からは異なります。

図のように漢数字では、3までは横画が一画ずつ増えていくのに、4からは異なります。ローマ数字では、3までは縦線が一本ずつ増えていくのに、4からは異なります。

以前、ある方から、興味深い話を伺うことができました。

図のように漢数字では、3までは横画が一画ずつ増えていくのに、4からは異なります。ローマ数字では、3までは縦線が一本ずつ増えていくのに、4からは異なります。

図のように漢数字では、3までは横画が一画ずつ増えていくのに、4からは異なります。ローマ数字では、3までは縦線が一本ずつ増えていくのに、4からは異なります。

「中国古代には、四の字は水平線を4本書いていたというのは、いつ頃からいつ頃の事なのでしょうか?」というご質問をいただきました。

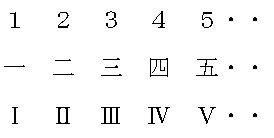

文字の成立に関する研究は、残念ながら私の専門ではありませんが、少なくとも西周金文の時代は、まだ「横画4本」型だということは、知っています。(本格的な研究は専門家に任せたいと思いますが)とりあえず簡単にわかる範囲で書きたいと思います。

まず白川静『字統』における「四」についての説明を簡潔にまとめると、

いつ頃変わったのかという点で以下の図をご覧下さい。(見やすくするために、白黒反転してあります。)

今わかる最古の漢字資料である甲骨文(紀元前1300年ごろ)には、「横画4本」型であり、西周期の金文(約紀元前1000-700年)も同様です。

これが、石鼓文(何年頃に書かれたかかなり幅がありますが、現在では前400年頃という説が有力)では「四」型らしき形が見られます。また、同時代春秋戦国期の楚の文字にも、「四」が見られます。ただし、同じ戦国期でも、趙の剣銘には「横画4本」型もあります。これらのことから、春秋戦国期に地域的な差を含みながら、移行が進んだのではないかと思うのです。

以降、エキ山刻石では「四」型が見られまし、後の説文解字でも同様であり、秦代(紀元前200年頃)にはすっかり「四」型になっていたのではないかと、推測されます。もちろん、後の隷書・楷書(草書・行書)でも同様に「四」型です。

まずこの問題について、ある授業で学生らに3分くらい考えてもらいました。もちろん、私の考えや先入観を形成するようなことを示さずに、です。その結果について要点でまとめると次のようになります。

まず一つの考えである、「スペース(記号を書くための)の問題にすぎない」という点について、考えます。「今のペンで書くような、太さ0.3ミリなどというような細い字を書けない。(略)限られたスペースにとても詰め込みきれなくなってしまう」ということです。

甲骨文は、東京/京都国立博物館や書道博物館(東京)・藤井有隣館(京都)などで見ることができます。甲骨文の中でも文字が小さいものは、5mm四方くらいの字があります。そして、甲骨文は鋭い物で刻まれたものとして残っていますが、下書きが見つかっており、そのくらいの細かい字を書く筆の存在が推測されます。「横画4本」書くくらいは、画数の多い字に比べたら問題はなかったように思えます。

ただ、それでこの案が否定できたとは思えません。たとえば、先の学生から出された意見である「どこかで方法を変えないと、書字/認識できない。」という点を思い出してみます。横画5本くらいまで問題なく書ける状況であっても、同じ原則でたとえば9までは書けません。どこかで切れ目ができてしまうはずです。

ですから、筆記具の問題としては多少余裕があったとしても、筆記具の問題と関わる書字とも関わってくると思います。

私としては、手の運動能力的な問題を含んだ書字に関わる要因と、認識の要因とがあるのではないかと思うのです。

学生からでていた「漢数字は縦書きされてきた。横画で表現する方法では、画数が増えると次の字との切れ目がわからなくなるから。」ということも、認識の問題には違いありません。

学生からでていた「漢数字は縦書きされてきた。横画で表現する方法では、画数が増えると次の字との切れ目がわからなくなるから。」ということも、認識の問題には違いありません。

「一万二千三百」などの場合はさほど問題なくても、「一二三」と縦書きしてしまうと、文字の切れ目がわかりにくく、認識しにくいであろうと思います。ローマ数字の場合は、横書きに縦方向のストロークですから、「I II III」も同様かと思います。これが、横画4本となると、非常に認識しにくくなり、別の表現にすることが(意識的・無意識かは別として)望ましいとされたのではないかと思います。

ここで、私の立場から気になるのは、なぜ認識がしにくような方向に書いたのかという点です。漢数字なら縦画を並べたら次の字との誤認識はおきにくいでしょうし、ローマ数字なら横画の方が次の字との誤認識はおきにくいでしょう。

この問題について小竹氏は、中川・外山・渡辺の説を引用しながら、文字の進行方向に垂直方向の画(かく)が認識面で優位になっているという説を出しています。(小竹「書字・読字における漢字仮名交じり文の有効性について(1)」1995) これについて私は、小竹の全体についてはありうることであろうと推測しています。

ただ、私の立場からは「一二三・」は、縦書きされていたわけで、書字の進行方向と垂直に近い書字動作となり、「ⅠⅡⅢ」の場合は、横書きされていたわけですから、これも書字の進行方向と垂直に近い書字動作となります。私は、これらの運動、Z型運動とN型とが、それぞれの書字動作の基本であることがかなり大きな要素になっているのではないかという仮説を持っています。もちろん先に述べたように、認識の上でも重要なパターンであろうと推測します。

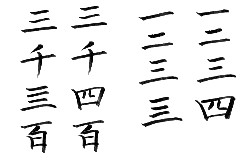

一つ目の補足として、「1 2 3」で話を進めてきましたが、「10 20 30」も見ておきます。漢数字には、右図のような表現があります。上は楷書で、下は金文です。「40」という字は、当初見つからないと書いていたのですが、実は存在していたという連絡を、Uさんという方からいただきました。甲骨文、碑文、木竹簡に書かれた字が見られるとのことです。ご指摘感謝いたします!!

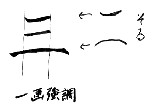

二つ目の補足として、「三」という字の字形(これまでの話は主として字体)を考えておきます。

二つ目の補足として、「三」という字の字形(これまでの話は主として字体)を考えておきます。